بعد الانتهاء من أربعينية الراحل الكبير كاتبنا محمد سيد حسين، في قامشلو ، الأربعاء " 23-3-2022 "، أعني به "بافي رشو" وهو اللقب الذي كان ينادى به كردياً تحبباً طبعاً، أي "بافي رشيد " النجل الأكبر له، في طريقهما إلى مغتربهما التشيك، زارني كل من الأستاذ رشيد وأخيه جانو، في دهوك، يوم الاثنين" 28-3-2022 " وكنت أنتظرهما، وبعد التقاط الأنفاس بقليل، حيث الطريق عبْر معبر سيمالكا متعب، وكأنه يشدهما إلى الوراء، أراني الأستاذ رشيد ما أغمَّني وأبكاني: مسبحة والده " الصفراء "!

ويا للأصفر الذي يوتر النظر، ويسرّع نبْض القلب، ويذكّر بشحوب الوجه، كما هو المعتاد فيه، سوى هذا الأصفر المصفى، الأصفر الليموني وأغمق، الأصفر البرتقالي وأفتَح، كما لو أنه " أي الأصفر هذا " لم يكن يرغب في أن ينتمي إلى أي جسم موجود من داخله، إلا إلى نفسه، هكذا كان أصفر مسبحة الأخ الصديق الصديق الأخ كما تردد وسيتردد الاسم واللقب ما حييت .

ليس في مسبحة "بافي رشو" ما يميّزها عن أي مسبحة أخرى. إنها عادية جداً، سوى أنها ومن خلالها كما لو أن كل حبة منها وفيها وهي تلامس الأخرى، تدفعها وتندفع بالتي قبلها، تقول حكاية ألْفة وسكينة وعمق رؤية من أصابع حاملها .

نعم، لكم بقيتْ هذه المسبحة مع " أبو رشو " كما لو أنه هو نفسه ما كان يريد تبديلاً لها، كما لو أنها كانت تؤانسه، أو تأتنس به وقد أبقاها بجوار رأسه حيث يطلب الراحة أو ينام، وهي تنام بدورها، وهي تحلم مثله، وربما وهي تسهر معه، وهي تراقبه، وهي تتوجع مثله، دون أن يلحظ فيها ذلك،لأنها لا تملك عيناً ليراها، ولا أنفاً أو فماً ليحس بأنفاسها، أو بخفقان قلبها، لينتبه إليها، لأنها كانت حية دون كل هذه العناصر أو الأعضاء، تراه هي، تسمعه هي، تنتظر اللحظة التي يمد يدها إليها، لتنبض بكاملها على وقع حرارة أنامله وهي تكر وتكر، كما لو أنها تتمرجح، أو تلعب ببراءة بين أصابعه، وهي في وداعتها، وفي خفة التحرك، لأنها تعيش انتظام نبض قلبه وهو يفكر في كتابة قصيدة " تل عربيدية ". لكَم أشغلته وألهمته، هذه الـ " تل عربيد " وهي تتنقل بين خفقة قصيدة، أو نص نثري يمتلىء بروح القصيدة، أو كتابة مقال يشده إلى تراب " تل عربيد " المعجون بذكريات الطفولة، وأنفاس الوالدين، وشعشعة شبوبيته في الجوار رغم الشجن .لكم ولكَم أثارته وحفّزته الـ " قامشلو " ليقول شعراً أو نثراً على طريقته .

تلك المسبحة التي رأيتها، طوت المسافة الفاصلة بين دهوك حيث أقيم، وقامشلو حيث كنت أقيم، وأرتْني ما كانته قامشلو حينها، ماكانته ثنائية أرض قامشلو سمائها، وشارع السياحي الذي حفظ الكثير من صور ذهابنا وإيابنا إلى بيت بافي آزاد، إلى شارع " الكهريز " أو الأوتوستراد، أو شارع يسلّمنا لشارع آخر، ولانعطافة سواه حيث يكون بيت الصديق المشترك بافي أيهم: :الكاتب والشاعر إبراهيم يوسف ، أو شوارع أخرى ألفتْ خطانا كثيراً،ووجوه أليفة أخرى !

لا تعود مسبحة بافي رشو مجرد مسبحة وهي تتشقلب بين أصابعه، يستقيم ظلها تارة أو ينكسر، أو يلتم، كما لو أن بافي رشو نفسه، وهو يسترسل في موضوع معين، وأحياناً تشتد حركة كَرّ حبات المسبحة، أو تهدأ، أو تتفاوت سرعاتها، كما لو أنها كانت تنقل إلى الناظر ممن ألِفها كذلك، كيف يكون الخط البياني لأفكار حاملها، كيف يتعامل مع كلماته.

هذه المسبحة التي أدمنت أنامله، حرارتها، خطوط يده، وعاشت معه وقتاً كافياً لتفلح في سرد حكايات كثيرة عنه، قصصاً كثيرة عنه، واصلة بين الليل والنهار، وعلى مسمع مني، ومرأى مني . فأي حمْل مسئولية ألقته هذه المسبحة الخفيفة وزناً، الثقيلة الثقيلة وزْف قيمة، والمحلّقة بأصابع خفية أو لامرئية هنا وهناك، كما لو أنها تعيد دورة الشقلبة عينها، وعيناي عليها، وذاكرتي المكانية القامشلونية تحملها، لتججّذر ظل روح أبو رشو أكثر فأكثر في نفسي.

مسبحة ليست مسبحة، أكثر من اسم، أكثر من صورة، ومن خفة روح، ومن ثراء أثر، وعمْق مسئولية، وواجب الحفاظ على مسبحة من تشهد على صداقة داخلها أكثر من ذاكرة مكان.

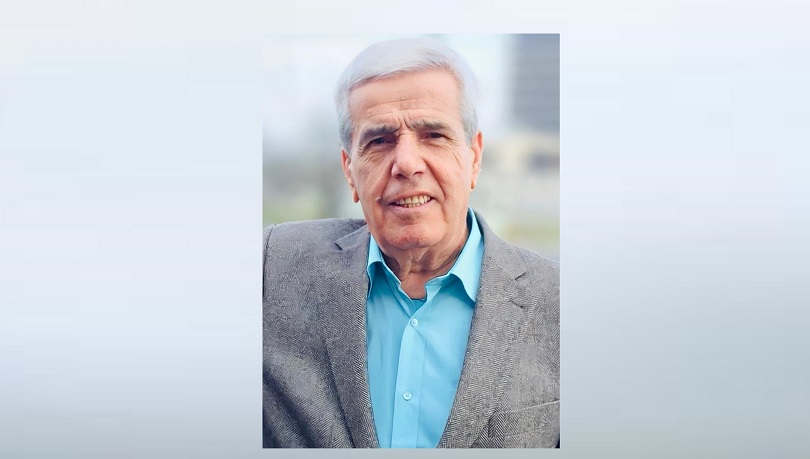

اطمئن بافي روشو، ستكون صورتك في القلب، وأمام نظري، في مكتبتي حيث أقرأ وأكتب، أعلى رفوف الكتب، في مواجهة الباب، وبجوارها مسبحتك، كما لو أنها تنام نوم قريرة العين هانئتها، وقد استقامت بكاملها مطمئنة إلى أنك مؤمّن عليك حباً، ما بقي الكاتب هنا في الحياة !

0 تعليقات