"تحدّث معي قليلاً أيها الغريب"

لو تحدّثنا معاً قليلاً أيها الغريب...!

في عام 1999 وقعت بين يديّ مجموعة محمد عفيف الناضجة والمتألقة شعراً: "بحيرة من يديك، 1993" فكانت هذه القراءة التي نُشرت في مجلة البيان الكويتية، ع (342) في يناير 1999. سنوات طويلة مضت قبل أن أقرأ له بهارات هندو ــ أوروبية، 2021، ثم الأعمال الشعرية: "تحدث معي قليلاً أيها الغريب" منذ أسابيع قليلة ...لكن الشاعر "الغريب" فاجأنا بغيابٍ غريب اليوم...لروحك السّلام محمد عفيف..

باتت الدِّراسات المكانية تتمتع بموقع مركزيٍّ في الدِّراسات النَّقدية المعاصرة بعد التقدُّم الذي شهدته المقاربات السوسيولوجية والأنثروبولوجية والسيميائية للمكان وأبعاده؛ بل إن المكان ذاته غدا موضوعةً خاصة لعلم خاصٍّ هو"المكانية" ولاسيما بعد التنافذ المعرفي بين الحقل النقدي وما قدمه غاستون باشلار وإدوارد هال ويوري لوتمان من مقاربات تتضمن الكثير من المفهومات المكانية التي منحت الخطاب النقدي القدرة على الإحاطة بالأبعاد السطحية والعميقة لموضوعات "المكان" في الممارسات الأدبية، وتتنزّل هذه القراءة ضمن هذا التوجه لدراسة المكان في النَّص الشَّعري.

- إشكالية المكان:

تكشفُ الدِّراسات المشتغلة على مفهوم المكان وفي حقول متعددة، عن أهميته الاستراتيجية في صوغ الكائن البشري وتشكيله، حيث تقوم المنظومة الثقافية، التي ينتمي الفرد إليها في جوانب منها، على أنساق مكانية (فوق- تحت، يسار- يمين، أمام- خلف...إلخ)؛ فتستند رؤية العالم و/أو النسق التصوري لهذا الفرد أو تلك المجموعة الاجتماعية إلى البنية المكانية المعاشة في تشكلها وتَبَنْيُنِها، وبذلك تتأثر بالفضاء المكاني منظومة القيم التي تتأسس عبر فترة زمنية في الممارسة الاجتماعية، فعلى سبيل المثال، يمكننا تفريع سلسلة من الثنائيات القيمية، انطلاقاً من العلاقة المكانية: (هنا- هناك) فكل ما يتصل بالـ"هنا" يمتاز بقيمة أثيرة لدي، وكل ما يتصل بالـ"هناك" يفتقد إلى هذه الميزة، وعليه تتحكم في حياتنا اليومية العلائق التالية: ( خير- شرير؛ حسن- سيء...إلخ)، كما يتجلى الانحياز إلى المكان في الألعاب الرياضية، فأنا مع هذا الفريق أو ذلك؛ لكونه ينتمي إلى آسيا أو افريقيا أو أوروبا...إلخ، فالمكان يشكّلنا أو يتشكَّل بنا، ويرحل معنا، ويحلم معنا، إنه "الفقاعة التي يعيش الفرد بداخلها ويحملها معه أينما ذهب" ([2])، ويكتسب المكان دلالته وقيمته من خلال دمجه في "نظام اللغة" وبالسيطرة على المكان لغوياً، يتم تحويله من اللاتناهي و"الوحشية" إلى التناهي والألفة، وعليه يُدَجَّنُ المكان ليصبح مكاناً ثقافياً خاضعاً لممارسات الكائن البشري؛ حيث يُختزن في النَّسق التصويري للفرد عبر اللغة الطبيعية، ويتموضع في المنظومة الثقافية الكبرى لهذا المجتمع أو ذلك. ومن هنا تتنوع قيم المكان ودلالاته تبعاً لتنوع المجتمعات الإنسانية واختلافها، حيث لكل منها رؤية خاصة للمكان، وإذا كان الأمر كذلك؛ فما الدور الذي يشغله المكان نصّياً؟ لقد ازداد الاهتمام بالمكان كمكوِّن استراتيجي في البنى النصّية إلى جانب المكونات النصّية الأخرى: الزمن، الحدث، الشخصية على صعيد السرديات النصية([3]) إذ تجاوز الكُتَّاب المفهوم التقليدي للمكان بوصفه إطاراً للأحداث والقوى الفاعلة (الشخصيات) إلى التركيز على المكان بوصفه محوراً للقوى الفاعلية السردية (مالك الحزين – إبراهيم أصلان)، حيث تعددت وظائف عديدة للمكان وتبلورت في البنية السردية : (الوظيفة الشعرية، البنائية، السيميائية، الرمزية...إلخ) ويمكننا المجازفة بالقول: لولا المكان كقيمة بنيوية ودلالية في النَّص، لبدا الأخير كلاماً عابراً، فالمكان يعضد من علاقة النَّص بالعالم، وذلك لتقاطع المكان الفني مع المكان الفيزيائي (الموضوعي) في نقاط متعددة، الأمر الذي عمِّق من مستوى العلاقة بين النَّص والقارئ على مستوى التلقي، فعلى سبيل المثال، يلعب الفضاء المكاني في رواية (الريش) لسليم بركات دوراً كبيراً في تكثيف فرص تلقي النَّص وإنتاجه نقدياً، على الرغم من تعقيد التقنية الروائية، وكثافة الانزياحات اللغوية الغريبة في أسلوب الكاتب، ومهما يكن يعدُّ المكان عتبة من العتبات المتعددة التي يلج منها القارئ/ المتلقي إلى دواخل النَّص الأدبي لفض أسراره والكشف عن البنية العميقة التي يشتغل النَّص بموجبها في البنية السطحية؛ إضافة إلى أن الإمساك بجماليات النَّص يتم من خلال المعرفة بشعرية المكان النَّصي واستراتيجيته في بناء النُّصوص، وبناء على ما سبق، فلا نصَّ دون مكان، فالنَّص الذي يفتقد إلى العنصر المكاني هو نص دون نسب، دون أصل وجذر ونصٌّ عالق في الهواء، لهذا ربما تعود فجاجة الكثير من النُّصوص الشعرية المعاصرة إلى انعدام خبرة منتجيها بشؤون المكان الفني وأشيائه (كفضاء نتج فيه النَّص) في غيابه الفيزيائي أو حضوره، فالمكان يخترقنا دوماً لكونه امتداداً لأجسادنا وذاكرتنا عبر الزمن، وللتدليل على أهمية المكان اتجه الاختيار نحو مجموعة الشاعر محمد عفيف الحسيني (بحيرة من يديك) كنموذج لاستكناه المكان في النَّص الشعري، بدلالته وعلائقه المختلفة لما تمتاز به المجموعة من احتفاء خاص بالمكان في نصوصها.

- تفاصيل المكان الشعري:

تتوفر نصوص المجموعة على أشكال مكانية متنوعة، تتشابك فيما بينها لتشكِّل الفضاء العام، فثمة المكان المهجور والمكان الموحش والممتلئ بالحضور والمفقود والمكان العام والخاص أيضاً. وعلاوة على ذلك تتوفر الأمكنة الشعرية على تفاصيل صغيرة في فضاءاتها: (نافذة، عتبة، مقعد...) التي تضفي على المكان - كمكون شعري ـ دلالات إضافية وتكثِّف الوظيفة الشعرية للنص، كما تسهم في استعادة ألفة المتلقي – القارئ مع المكان وشؤونه، فالكتابة ليست لعباً لغوياً، وإنما آلية لتفجير الذكريات والرؤى الغائرة في الأعماق التي انطمست جراء اعتيادية الحياة اليومية بكل آلياتها المحاصرة للروح المبدعة. إلى ذلك يتصدر المكان العام (المكان غير المحدد) بداية المجموعة الشعرية:

"منذ زمن ماتت أميرة في الغابة

غطتها الظِّلالُ والزهورُ الصغيرة

وكذلك أمطار الزمن والحكايات

امتلأت أصابعها بالريح والنعاس

وبوداع قصير كأصوات الغرباء

في الليل يقطفون الغابة يفتشون عن أميرة"

إن المكان هنا يتسم بطابع عام، رغم أن الإشارة - العلامة اللغوية الدالة عليه أتت معرفة بأل التعريف (الغابة)، إنه مثيل الأمكنة في الخرافة الشَّعبية التي ترويها "الجدات" عادة، والنَّص الشِّعري بحد ذاته شبيه بهذه الحكاية، أي أن المكان – هنا لا يعكس لنا خبرة الشاعر الشخصية (العملية/ اليومية) به، لذلك جاءت العلامات اللغوية المشكلة للمكان تحمل هذه الصفة العمومية: "غابة، ظلال، زهور، أمطار، حكايات، ريح، أميرة، مفتشون...إلخ." ومع ذلك؛ فالنَّص يغري المتلقي بتفكيكه وتأويله:

ينطوي النَّص على ثنائيات (متقابلات) عديدة، تمنح فرصة كافية للقراءة، لاستغوار البينة النصّية، وأولى هذه الثنائيات التي يشتغل بموجبها النَّص: طبيعي/ ثقافي، فالغابة وفق هذه الثنائية، تنتهي إلى الطرف الأول من التقطبية المذكورة (طبيعي) أي إلى المكان غير المألوف، الغريب، والبعيد عن الذاكرة، وبالتالي يخلق "المكانُ – الغابةُ" نوعاً من المقابلة الضدية مع المكان الثقافي الخاضع لهيمنة الكائن البشري عبر آليات متنوعة ومختلفة: اللغة، الطقوس، الشعائر...إلخ إذاً، فالغابة، كمكان طبيعي، مرتبطة بالذاكرة وبالغموض والعداوة ومليئة بالأسرار و الخوف (فهي سُكنى الحيوانات المفترسة) فكل منا يحتفظ بتصور ما عن الغابة ويستمر هذا التَّصور بالاشتغال في "أنساقنا التصويرية" وفي لا شعورنا، بيد أن كل هذه التَّصورات تجمعها صفة مشتركة، وهي انطواؤها على الخوف والحذر من الغابة، وهذا يعكس لنا ثنائية قيمية: الخوف/ الأمان، فالبعيد والغامض يكون مصدراً للاضطراب والتهديد على عكس المكان الأليف والقريب الذي يوفر لساكنه الطمأنينة والأمان.

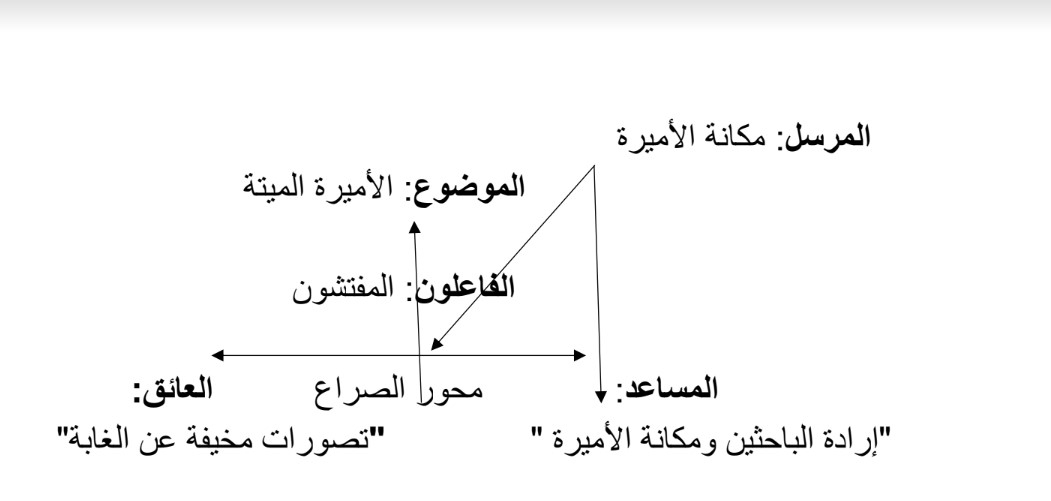

إنَّ الغابة سكنى للغموض والرُّعب والرُّهبة، فهي مكان عاتمٌ يحدُّ من الرؤية البصرية وطاقتها بمقتضى الكثافة إلّا لمسافة قصيرة، فهي تعكس لنا جدلية أخرى: الخارج/ الداخل، وهذا يدفعنا إلى طرق مستوًى ثانٍ من القراءة وفق ترسيمة غريماس، حيث بإمكاننا الاعتماد على العناصر المتوفرة في النَّص لاستحضار العناصر المغيبة:

المكان = الغابة.

الموضوع = أميرة ميتة.

الفاعلون = الباحثون(المفتشون) عن الأميرة.

العائق = تصورات مخيفة عن الغابة في الأنساق الذهنية للباحثين.

المساعد = إدارة الباحثين ومكانة الأميرة لديهم.

إن تحريك هذه العناصر(العوامل) قرائياً يدفعنا إلى الاستنتاج بأنَّ "المرسل" يندمج مع "المساعد" ويحث هذان "العاملان" "المفتشين" على، ومن ثمَّ اختراق الحد الذي يفصل الغابة عن اللاغابة، وبانتهاك الحد، تتحول الغابة إلى مكان (فضاء) صراع ":

في الليل يقطعون الغابة/ يفتشون عن الأميرة"،

وبذلك تتخذ الترسيمة([4]) الصُّورة التالية:

المرسل: مكانة الأميرة

الموضوع: الأميرة الميتة

الفاعلون: المفتشون

المساعد: محور الصراع العائق:

"إرادة الباحثين ومكانة الأميرة " "تصورات مخيفة عن الغابة"

بمقتضى اختراق المكان، تتشكّل أرضية (قاعدة للسيطرة على المكان- الغابة، تمهيداً لتحويله إلى مكان مألوف، بيد أنَّ النَّص لا يبوح بهذا الأمر، ويبقى ذلك رهين التخمين والظَّن، فاللغة الشِّعرية تمارس المخادعة دائماً، البوح والسكوت والغياب، وتترك المتلقي في حالة قلق على تخوم اليقين واللايقين.

وعلاوة على هذا المستوى من القراءة، يمكن إخضاع النَّص إلى مستوى أعمق من التحليل لولا ظواهر مكانية أخرى تستدعي التحليل والقراءة، ومن ذلك ( المكان – الآخر)، فهذا النمط من المكان يسيطر على الأفضية الشعرية، وربما يكون مردُّ ذلك، الانفصال عن أماكن الطفولة والتشكُّل، فالشاعر يقيم منذ فترة طويلة في السويد، أي في المكان الآخر، المكان الغامض والمقلق بالنسبة للذات، وبناء على ذلك، تزدحم هذه الأمكنة بالغياب والوحشة من جراء الإقامة في هذه الأمكنة الغريبة التي تفتقد إلى حميمية أماكن الطفولة الأولى المفعمة بحضور الأم:

حجرات معتمة بين عمرك

يا أمي

أي وحشة – للأبواب دونك (ص 39).

وكأن الشاعر هنا يقارن بين أماكن الطفولة الممتلئة بالوجود والدفء وحنان الأم والأهل وبين المكان الراهن الذي يقيم فيه، فيكون القارئ بإزاء ثنائية ضدية عميقة في النَّص: المكان الآخر = المكان الأنا، لتتفرع عن ذلك سلسلة من الثنائيات المغيبة:

الآخر≠ الأنا

الوطن ≠ اللاوطن

الأهل ≠ الغرباء

الإلفة ≠ الوحشة

فالنص يقوم دلالياً على التضاد بين المكان الموحش الغريب والمكان الأليف الذي يستدعي هنا حضور الأم، يستدعي صورة الأم في فضاءات البيوت الكردية، فهي غالباً ما تجلس بمحاذاة الأبواب، والعتبات في الصباحات، وبعد الظهيرة تتأمل البعيد أو ترفو شيئاً ما؛ لذلك فهي أول من تقابلك في الدار، إنّها صورة محفورة في تضاريس الذاكرة، صورة ناتجة عن تشابك الكائن البشري (= الأم) وذوبانه بتفاصيل المكان، يندعك الأخير بحنانها وحضورها، فتصبح - هي والمكان مكاناً واحداً، يتبادلان الأدوار، فكثيراً ما نقول: (هذا المكان يبوح بحضور أمي أو (هذا المكان اعتادت أمي الجلوس فيه) ونشير عادة إلى العتبة قرب الباب.

إنَّ صورة الأم تتساوق مع أمكنة الطفولة وتتوطن الذاكرة وثنايا الروح من غير براح. إنها تظل محتفظة بحرارة الوجود الذي يرفض بهذا الشكل أو ذاك، فثمة تضاد و / أو صراع بين الـ " هنا" والـ "هناك". والـ " هنا" يرافقك على الرغم من الانقطاع الفيزيائي، فالمكان الذي شكّلنا يسكننا بأشيائه ونكهته وسطوته وذكرياته الحلوة والمرّة، فهو مترسبٌ في قيعان النفس واللاشعور بإيقاعه (السريع أو البطيء) يجذبنا إليه من خلال مساحته، أشيائه، مدنه، ونوافذه:

في كل مساء، عندما يتقوسون كظهيرة

ترقب أعينهم الجميلة الأرض التي

افتقدوها

.. المشارف الحزينة

والوردة التي تنظر إليهم كثيراً

صامتة ومخطئة

ترتاح على أسمائهم المتوقفة عن

الخفقان

تلمس حرارة جباههم

ومدنهم الشاردة على الطاولات.

حينما تحدث قطيعة فيزيائية بين الإنسان والمكان لأسباب إرادية أو غير إرادية، وينأى عن أمكنته وبيئته، فإنّه يكون محمَّلاً بالمكان، مغلقا (كما أسلفنا) فالغرفة بأثاثها، وباحة الدار بعريشة العنب وكائناتها وكذلك الحي(الحارة)، القرية، المدينة، أماكن الدراسة، كلها تتكثَّف وتنتظم في الذاكرة في مواجهة المكان الجديد. الـ"هنا" في مواجهة الـ"هناك"؛ لهذا لا ينفك المكان الأول، الوطن ينبثق في همسات اللغة ويتحول إلى كائن يجالس المغتربين في أمكنة الغربة، ويخفف عنهم الاغتراب في تلك الأمكنة البعيدة.

إنَّ أمكنة الألفة والمودة تتسم بالهيمنة على نصوص المجموعة الشعرية، فهي لا تنفكُّ تنهض من ركام الماضي وتشعُّ في الزمن الراهن/ زمن النَّص عبر لغة شعرية ناضجة وممتلكة لأدواتها التشكيلية.

هل تتذكر النافذة بزجاجها المكسور

كيف لفحها الهواء

وبقربها تعارك الصغار والغروب

هل تتذكر أنها مهجورة

ملأى بالكلام والغياب". ص (57).

فالنوافذ تمثّل انفتاحاً" هنا على العالم، منها نستقبل الإشارات القادمة من العالم الخارجي (النور) وليس عبثاً عندما يقال: البحر نافذة نُطلُّ منها على العالم، ولهذا تُجاهد الدول أن يكون لها منفذاً (نافذة) على البحر بأي شكل كان، وفي الحقيقة فالأمر يتعلق بكون النافذة صلة الاتصال بين العشاق، وكم من رسائل الحبّ الجميلة كانت تُهرَّبُ منها وإليها، وكم من العشاق في أنصاف الليالي كانوا يلتفون ويتبادلون الشوق عبرها، وهي بالتالي مكان ثقافي بامتياز، مكان متكدّس بالذكريات والأحداث والوقائع، ومازال يردّد أصداء الوجود البشري، على عكس المكان الوحشي(الطبيعي) فالمكان الثقافي في غياب ساكنيه يحتفظ بحرارة الوجود "هل تتذكر أنها مهجورة/ و ملأى بالكلام والغياب". يحاول الشاعر في نصوصه المكانية أن يمسك بكثافة الوجود، عبر امتصاص المكان في النَّص الشعري وليس الإشارة المجانية له، ويتحقق ذلك إلى أنسنة المكان، ليتحول المكان إلى محور وثيمة رئيسة للكتابة الشعرية، إنه كائن يشعر بالبرد والوحشة الأليمة:

المقاعد بردانة في الخارج

لا العاشق يجلس عليها

ولا الزهرة الناضجة تمرُّ بجانبها

إنها مقاعد بردانة في الشتاء

تعلم نفسها الصبر

مثل الذكريات العتيقة للموتى

فإذا كانت المقاعد كأمكنة ثقافية تنطوي على علاقات أليفة مع الكائنات البشرية؛ فإنها مع الفضاء الذي تتموج فيه: حدائق، مقاه، تصبح ذكريات ثانية للإنسان، حيث تختزن جزءاً من أنشطته وفعاليته في علاقات بالمكان، لقاءات الحبّ، الأصدقاء...إلخ فهي أمكنة تفوح وتبوح بأكداس الذكريات، وكثافات الوجود الإنساني فهي تمتزج الإنسان وتتداخل بوصفها امتداداً له في الفضاء، وإذا كان ذلك كذلك، فإنَّ امتياز الكتابة الشعرية يتمثل بهذه القدرة في القبض على اللامرئي في العالم وجعله واقعاً مرئياً جديداً من خلال رصد العلائق المخفية بين الكائن الحي والمكان الذي تحول إلى كائن يعاني من الوحشة والغياب؛ ولهذا فليس له سوى إتقان الصبر، وفي الحقيقة فالغياب يعدُّ ثيمة دلالية مهيمنة في نصوص الشاعر المكانية:

سلام للمغنين ينسحبون إلى أوتارهم

والشرود الباقي على تلك العتبات. (ص4).

لقد كانت العتبات دائماً تفاصيل أثيرة من فضاء البيوت، وصورها محفورة بعنف في النسق التصوري (المخيِّلة) للإنسان، فلكل عتبة وظيفة بنائية في بنية البيت، ووظيفة دلالية/ رمزية، فحتى يُستقبل الداخل؛ فعليه أن يبدي كل الضمانات الضرورية، على العتبة أولاً حتى يعبر إلى الداخل، فالعتبة تمثل - كعنصر من النسق البيتي - حداً لعملية اختراق الداخل نحو قلب الدار، ولن تحدث عملية الاختراق إلا بالاتفاق بين الطرفين، وبالعودة إلى دلالتها في النَّص يتكشف للقارئ/ المتلقي عمق العلاقة وزخمها بين المكان والإنسان، فالعلامة اللغوية "العتبات" تتجاوز الفعل الإشاري كإشارة إلى المرجع المكاني) لتكتسب دلالات إضافية مع السياق المتموضعة فيه، ولتشكل واقعاً شعرياً – مكانياً منزاحاً ومجسداً للحظة وجودية كثيفة ليس من السهل القبض عليها ومن ثمَّ تخثير هذه اللحظة الزمنية "الشرود" كتابةً. فالمكان هنا لدى الشاعر لا ينفصل عن كائنه وإنما كلاهما علامة دالة على الآخر، وبذلك يغدو النَّص نصّاً مكانياً، فضلاً عن تعميقه للوظيفة الشعرية بإضافة آليات أخرى إلى آليات تشكيلها للنص الشعري، كما هي الحال في النَّص التالي المشبع بالمكانية:

ملأت الغرفة بالتهور

وأنت بعيدة

وأنت خلف النافذة

تتجعد المدينة بين يديك. ص (96).

- لغة المكان:

سبق وأن أشرت إلى أن المكان ينتقل في الفضاء اللغوي، من وضع فيزيائي، موضوعي وحيادي إلى فضاء ثقافي رهين المخيِّلة الإنسانية في دلالاته المتنوعة حسب المجتمعات الإنسانية المختلفة، على أن المكان يتجاوز هذه الموقعية في اللغة الأدبية/ الشعرية ليتحول إلى كائن نصي يتنفس عبر أفضية النُّصوص لأن الأمر - هنا - يتعلق – باستخدام النَّاص (شاعر، روائي، قاص)، آليات كتابية متنوعة لتحريك المكان وامتصاصه وموقعته ضمن سياق النُّصوص التي ينتجها كتقنية لغوية لامتصاص المكان الفيزيائي وبنينة المكان النصي (الشعري) وبالاستعارة ينبثق اللامرئي كواقع مثير:

الوداع يخفق في زاوية المكان وتلك

المناديل الرومانسية... شاحبة

ومتروكة على المشاجب

فالناص يتوسل بالاستعارة للتعبير عن المكان وأشيائه (الوداع يخفق، المناديل شاحبة)؛ فتنتقل هذه العلامات اللغوية إلى حقول دلالية مخالفة لحقولها الأساسية، حيث الانزياحات الدلالية في التراكيب اللغوية وتتخلَّق بذلك لغة مكانية تتجاوز الوصف إلى تشكيل كائنات نصية تشاركنا الأحاديث والموت والأنين.

الجدار في صداقة أحاديثنا

شارد يثير الغبار

ينطلق في أعمارنا

ويحمل إلينا الاتجاهات

مكتنفاً في عويله

جدارٌ أخضر مبلل بعطر ليالينا

ومسافة شفاهنا المتباعدة

يتساقط عليه اندثارنا

فيموت كأمتنا

تضيع اتجاهاتنا

فلا يحمل إلينا إلا أنيناً منبعثاً من

صخبنا القديم. ص (66).

يمكن لنا حسب كتابات جورج لايكوف ومارك جونسون([5]) تكثيف النَّص في استعارة أساسية (قاعدية): الجدار الكائن = الجدار الحي، من هنا تتكشف مهارة الاستعارة على التشكيل، فالجدار يحوز على الوحدات الدلالية التالية: شارد، ينطلق، يحمل، يكتنف، عويل، يموت، أنين، حيث نقلت هذه الوحدات الدلالية من فضاء الكائن الحي إلى فضاء المكان، وبذلك ذابَ المكان الفيزيائي واُمتص في اللغة الشعرية، وتشكل المكان النَّصي وعليه يغدو المكان "بنية بلاغية وجمالية وكتابية بالاتكاء على الاستعارة التي لها القوة في خلق حقيقة جديدة"([6]). وفي الختام تظل "مشكلة المكان الفني" خارجة عن السيطرة النقدية في النَّص الأدبي لأن الثقافات الإنسانية تفرز "أنسقة تصورية مختلفة" تبعاً لاختلاف البيئات المكانية والتي تسهم بهذا الشكل أو ذاك في تشكيل "رؤية العالم" لهذه المجموعة البشرية أو تلك، بيد أنَّ هذه الرؤية تتعقد وتتبعثر في ثنايا النَّص الأدبي كما يتعقَّد الفضاء المكاني لنزوع الناص إلى آليات عديدة لنسج نصه، فينتج عن ذاك لغة منزاحة ومنحرفة عن الأسيقة الأصلية في الاستعمال العام للغة.

([1]) ـــ محمد عفيف الحسيني: بحيرة من يديك، عمان: دار أزمنة للنشر والتوزيع، ط (1)، 1993.

([2]) ــــ تقديم سيزا قاسم دراز لمقالة يوري لوتمان: مشكلة المكان الفني، ضمن كتاب جماليات المكان، مجموعة من الباحثين، الدار البيضاء، عيون المقالات، ط (2)، 1988.

([3]) ـــ يمكن القبض على التطورات المكانية التي مسَّت الخطاب السردي وملاحظتها بسهولة، بعكس الخطاب الشعري الذي يحتاج من المتلقي إلى جهد مضاعف في حفر النصوص للقبض على البنية المكانية وآليات تشكلها في النص الشعري.

([4]) ـ يمكن الرجوع بشأن ترسيمة غريماس إلى مراجع عديدة: بنية النص السردي، حميد لحميداني و(في الخطاب السردي) / محمد ناصر العجمي الذي يتضمن قراءة لأبحاث غريماس في النقد

([5]ــ انظر: جورج لايكون ومارك جونسون: الاستعارات التي نحيا بها، ترجمة: عبد المجيد جحفة، الدار البيضاء، دار توبقال، ط (1)،1996.

([6]) ـ الاستعارات التي نحيا بها، ص 150.

0 تعليقات