في إحدى حلقات مسلسل “الخربة” للكاتب ممدوح حمادة، تُصدم عائلة أبو قعقور عندما تكتشف أن ابنها العائد من فرنسا قام بتغيير اختصاصه من الطب البشري إلى “البيطري”، اعتقاداً منه أن هذا الاختصاص أفضل لقريته التي تعتمد على الزراعة وتربية الحيوانات. لكن العائلة اعتبرت الأمر فضيحة ألمت بها، وحتى تتفادى هذا العار أمام العائلات الأخرى اختارت أن تكتم الحقيقة وتدّعي أن ابنها طبيب قلبية عاد ليبدأ العمل بعيادته التي بُنيت في غيابه.

اتفقت العائلة أن يتمارض كل يوم أحد أبنائها عندما يكون بصحبة أبناء العائلات الأخرى كي يقوموا بإسعافه إلى طبيب القلبية المزعوم، على أن يدخل المريض العيادة وحده ويبقى لدقائق ثم يخرج مُعافى ويبدأ بكيل المديح لبراعة الطبيب. ولكل شخص في العائلة دور مُحدد في هذه التمثيلية: مُتمارضون، وطبيب مزيف، وفريق للتسويق، وآخر للتباهي والتفاخر بالابن العبقري الذي لم تُنجب مثله باقي العائلات.

لكن هذه التمثيلية لم تصمد طويلاً، فسرعان ما اكتُشف أمر الطبيب البيطري وتحول الأمر إلى فضيحة انتشرت كالنار في الهشيم وجعلت من العائلة أضحوكة أمام عائلات البلدة والبلدات المجاورة، والسؤال الذي يعلكه الجميع: هل فعلاً حدثت قصة “طبيب الحمير”؟

تذكرت هذه الحلقة عندما شاهدت عشرات الصور ومقاطع الفيديو التي نُشرت على مواقع التواصل عن الاحتفالات في كافة المناطق السورية لما وصفه الإعلام الرسمي بـ”الاستحقاق الدستوري”، قبل أن تزداد الاحتفالات ضخامة وحفاوة بإعلان الانتصار المفاجئ والصاعق وعلى عكس التوقعات، للمرشح بشار الأسد.

قد تستمر الاحتفالات بانتصار الأسد لعدة أيام، لكن المصوتين والمحتفلين والمطبلين والمزمرين، سيعودون إلى وضعهم الطبيعي بعد أن تنتهي المسرحية. في الصباح سيقفون طوابير طويلة أمام الأفران ومراكز توزيع الغاز، ربما يحالفهم الحظ وربما لا. هذا غير مضمون وأنا لا أضرب بالمندل. وفي الظهيرة سيتذمرون من بؤسهم وفقرهم عندما يكتشفون أن ما كان يكفي الأمس لشراء الطعام لم يعد يكفي اليوم لإطعام كلب أو كلبين مشردين. وفي الليل سيُشعلون شمعة ويلعنون الظلام! أين الإنجاز في هذه الانتخابات؟ لنفترض أنها فعلاً انتخابات ديمقراطية ونزيهة، ما الذي يستدعي هذا المحن الاحتفالي؟

يتصرف النظام السوري اليوم بمنطق المنتصر والفاتح. قال بشار الأسد وهو يُدلي بصوته في أحد مراكز “تجديد البيعة” بمدينة دوما التي سواها بالأرض قبل سنوات قليلة. قال “أوجه التحية لكل الشعب (العربي) السوري داخل الوطن وفي المغترب”. لم يخص الأسد العرب ويتجاهل المكونات الأخرى سهواً أو زلة لسان. بل ليقول عن قصد للجميع “ها أنا ذا انتصرت، والمنتصر يفرض قواعد اللعبة، وأنا سأبقى أنا. أنتم المهزومون وستنصاعون. واعلموا أن الاستبداد العائد أسوأ من الاستبداد البائد”.

قبل سنوات كنا نقول أو نزعم بتعبير أدق، أن الخارجين إلى الساحات يُساقون كالحمير والبغال من قبل أجهزة الأمن وشرطة البعث، هل أخطأنا التقدير آنذاك؟ هذا سؤال جدير بالبحث والتمحيص اليوم، لأنه لو كان حقاً خطأ، فالأولى أن نُراجع أنفسنا على أوهام صدقناها قبل أن نحاول إقناع الآخرين بها.

نصحني أحد الأصدقاء أن أكون واقعياً وأصدق أن غالبية المشاركين في “تجديد البيعة”، شاركوا عن قناعة دون أن يجبرهم أحد. أنا لا أعرف بالضبط ما إذا كان ذلك صحيحاً أم لا، ولن أدعي أني أعرف. لكني أتساءل: هل حدث أن احتفل شعب بمجرد تنظيم انتخابات؟ هل الانتخابات مناسبة اجتماعية على غرار “حمام العريس” أو حفلات ما بعد الطهور؟ قد يقول أحدهم إن الصور التي شاهدناها تعكس حقيقة السواد الأعظم من الشعب السوري. “الشعب يحب الرئيس ويريده. اصحى يا أخي من أوهامك” صفعتني كلماته حتى دار رأسي. أنا لا أعرف بالضبط ما إذا كان كلامه صحيحاً. ربما. يا لها من مصيبة!

يتساءل عقلي الباطن: هل ما شاهدناه مسرحية؟ النظام يُمثل أنه نظام ديمقراطي، والشعب يُمثل أنه شعب حر يمارس حقه الديمقراطي، والإعلام يُمثل أنه ينقل صورة الحياة السياسية في البلاد. أيهما أفضل أن نُقنع أنفسنا أن كل ذلك مسرحية؟ أم أن نجازف بالقول إن ما جرى حقيقة لا نريد تصديقها لأنها تُحطم كل آمالنا على صخور الواقع!

كل ما تطلعنا إليه في ربيع عام 2011 أن نحظى بشوية كرامة. حتى صاحب هذه المقولة الشهيرة صوت للأسد. لم نطلب أكثر من ذلك. ما هي الكرامة حقاً؟ هل يتفق اثنان في العالم على معنى واحد لمفهوم الكرامة؟ الكرامة بالنسبة للبعض هي ما بين فخذي المرأة. بالنسبة لآخرين شيء آخر. اعذرني يا أبا القاسم الشابي، لكنك كذبت. نعم كذبت. ليس صحيحاً “إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر”. كذبت يا أبا القاسم كما كذب ماركس عندما تنبأ بانتصار الكادحين. أو ربما قصدت شيئاً آخر. لا أدري! لكن بالفعل ما هي الحياة بالضبط؟ جربنا أن نفعل ذلك، أو ربما ورطنا التونسيون والمصريون قبل أن يورطوا أنفسهم. ورطنا البوعزيزي المسكين. لكن القدر لم يستجب يا أبا القاسم!

ليس غريباً أن تندلع الثورات وليس غريباً أن تُهزم أيضاً!

أتمنى أن أكون مخطئاً، لكني عزمت أمري على قول ما سيأتي. ليس النظام من دمّر ذلك الحلم أو الوهم بتعبير أدق، ولا دول الإقليم، ولا حتى المجتمع الدولي. السوريون أنفسهم هم من دمروا حلمهم، أجهضوه وهو لا يزال جنيناً في طور التكوين. بقروا بطن أمّه وانتزعوه وداسوه وبصقوا عليه ثم أكلوا حبله السري. ماذا تبقى من سوريا اليوم؟ سوريا الأسد أم سوريا الإدارة الذاتية أم سوريا تركيا أم سوريا القاعدة؟ أم سوريا الشتات؟ ليعذرنا أشقاؤنا الفلسطينيون على استعارة بعض آلامهم!

هل نحزن على من ماتوا أم نحزن على أنفسنا؟ لا أبالغ بالقول إن كثيراً منا يحسدهم لأنهم رحلوا وهم متمسكون بحلم اعتقدوا أن تضحياتهم ستشق الطريق نحوه! رحلوا قبل أن يعرفوا أن الطريق اختفى وتحول إلى متاهات مُظلمة، وأن شادي ضاع مرة أخرى، وفرتر انتحر في سن العاشرة بعد أن نطق لدى عائلة سورية، ومحمد شكري لا يزال يأكل الخبز الحافي ويرفض الزواج حتى لا يظلم طفلاً في هذا العالم القذر! رحلوا مبتسمين واهمين أنهم مهدوا لنا الطريق. ماذا فعلنا نحن؟ ماذا نستطيع أن نفعل؟ هل يقبل النظام توبتنا؟ هل نهنئ الأسد بتجديد البيعة؟ هل يقبل توبتنا أساساً؟ هل نخون من رحلوا؟ ما هي الخيانة أصلاً؟ من نحن؟ هذا وضعنا الآن بعد أن أصبحنا يتامى وطن!

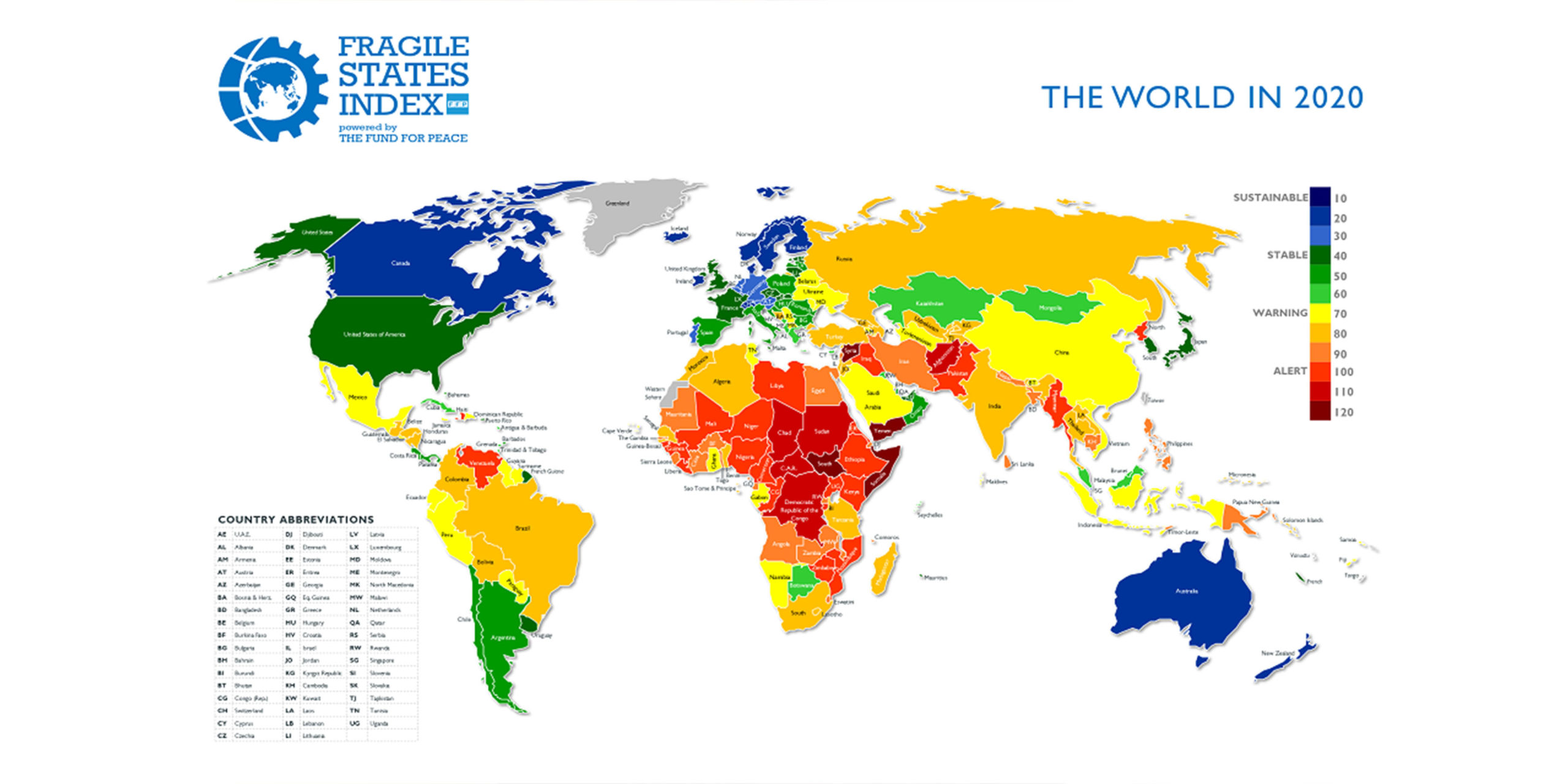

ربما لا تليق بنا الديمقراطية كما تقول الأنظمة العربية سراً وعلانيةً. الديمقراطية رجس من عمل الغرب على حد قول الروس والصينيين. في الواقع هناك شرائح واسعة من الشعوب العربية تتفق أيضاً مع هذا الرأي. لما لا ونحن منذ 600 عام تقريباً خارج المنطق والتاريخ. قالها خزعل الماجدي مرةً “فاتنا القطار ولا داع للسؤال أكثر”. بوصلة الحضارة في مكان آخر تماماً. عصر التنوير، ازدهار الفنون، الفلسفة، الثورة الصناعية الأولى والثاني والثالثة والرابعة وحتماً الخامسة والسادسة والعاشرة في مكان آخر خارج هذه البقعة الملعونة. الديمقراطية وحقوق الإنسان والدولة الليبرالية صُنعت في مكان آخر! حتى في أفلام البورنو فشلنا! فشلنا في كل شيء إلا بخداع أنفسنا. فلماذا نُرهق أنفسنا أكثر؟ هرمنا ولم تأتِ بعد تلك اللحظة التاريخية، وقد نهرم أكثر ولا تأتي أبداً!

لا تكفي سطور قليلة لمحاولة فهم ما يجري في سوريا. منذ 10 سنوات ونحن نحاول أن نفهم. ملايين التقارير والمقالات والدراسات والكتب والبرامج التلفزيونية والتحليلات والندوات والمؤتمرات والمهرجانات. جميعها حاولت أن تفكك هذه العقدة. لكن كل ما أستطيع قوله اليوم عن نفسي على الأقل: كلما أوشكت أدري لست أدري!

* إن الآراء الواردة أعلاه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر موقع رامينا نيوز.

0 تعليقات