تنويه:

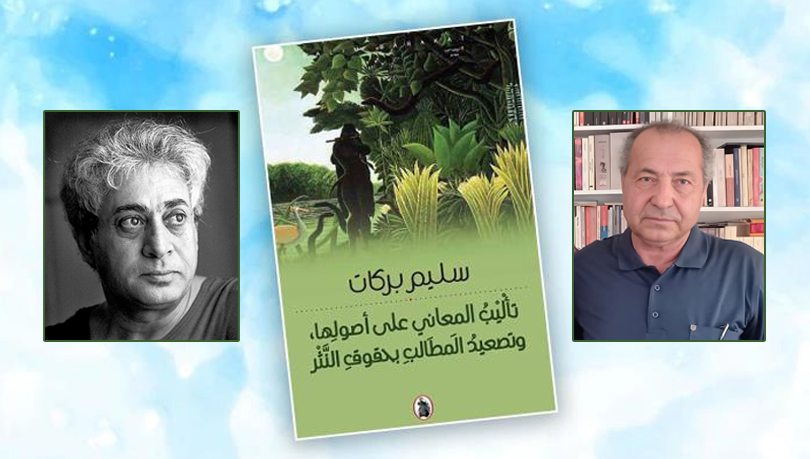

في دراسته (فضيلة "اللغة الجائرة": شؤون الكتابة لدى سليم بركات) – موقع رامينا 07/02/2022، اجتهد الباحث والناقد د. خالد حسين وبذل جهدًا واضحًا، ومشكورًا، للردّ على مقالتي المنشورة في موقع "درج" يوم (30/1/2022)، تحت عنوان "عن سليم بركات الذي جارت لغته على خياله). وفي هذه الأسطر، أودُّ التأكيد على أنه ليس واردًا لدي، ولا يشكلُّ جزءًا من صلب اهتمامي؛ تحطيم أستاذنا الناقد، بنفس الطريقة التي حاولَ فيها استهدافي وتفريغ وتجريف مقالتي، على حدٍّ سواء. فلستُ ممن يسعى إلى تتفيه وتسفيه جهد الآخرين، مهما بلغت درجة الاختلاف معهم، سواء أكانوا ضمن دائرة الأصدقاء، أو لم يكونوا. مع المحافظة دومًا على حقِّي في التعبير عن رأيي، حتّى ولو فهمه البعض أنه "نقد مثالبي" أو من صنف "التخطئة" أو ما شابه ذلك، وشاكل. ذلك أنه، وهذا ما اعتقده، أن الإشارة إلى الخطأ شيء، وتخطئة ما ليس بخطأ، شيءٌ آخر. وصحيحٌ أنني لست بناقد، ولم أزعم يومًا هذا الشرف، لكن هذه المهنة وأربابها، بما يحملونه على صدورهم من أنواط وأوسمة وألقاب، لا ولم ترعبني يومًا. ولعمري أن واثقَ القولِ والرأي، في أيّ حقل، إذا لم يكن مَلكًا، فهو ليس بذلك الحقير الذي يقبلُ على نفسه الضيم أو التطاول أو الغبن أو التشويه والتسفيه، من أيِّ كائن/ة. إذن، ليس مجال أو مقام مقالي؛ التخطئة التعسّفيّة المتعمّدة، دون دليل ومرجعيّة، بقدر ما سأحاول أن يكون ديدن هذه الأسطر، لفت انتباه الناقد د. حسين إلى بعض الملاحظات العابرة على معروضه النقدي. مع الاعتذار الشديد، عن الإطالة الشديدة.

مدخل:

بالعذر من القرّاء الأعزّاء، على بعض التكرار الوارد هنا. إذ لا مناص أمامي من إعادة نشر ما اختتمت به مقالتي "عن سليم بركات ولغته..."، لأنني توقّعت أصنافًا من الردود، تكاد مقالة – ردّ د. خالد حسين أن تكون "قاب قوسين أو أدنى" منها. لذا، سندي في تكرار الخاتمة، إعادة تأكيد على ما هو مؤكّد لدي: "عليَّ الاعتراف والإقرار بعجزي عن إقناع بعض الذين سيفهمون المقال على أنه “تطاولٌ” على القامات الأدبيّة والثقافيّة المعروفة والمكرّسة، أو “التحرّش” بها، في مسعى للحصول على قبس أو قسط من شهرتها، وإثارة الشكّ والشبهة حولها، على أن فهمهم مقالي هذا (ذاك)؛ مغلوط، وليس في محلّه، وغير دقيق. ذلك أن تلك الأوهام- “الأحكام” الجاهزة، عادة ما يطلقها بعض المتطرّفين المفتونين بأدب هذا الكاتب أو ذاك، حين يرون نقداً موجّهاً لكاتبهم المفضّل “المعصوم” من الأعطال والعلل والزلل! وبالتالي؛ أقرُّ باستحالة قدرتي على إقناعهم بتهافت تلك الأوهام – الأحكام وركاكتها. وعليه أوّقع، وأبصم أيضاً.".

بالتالي، ردّ د. حسين، لنقل: إنه كان من صنف المتوقَّع، لما يُعرف عنه؛ جهدهُ النقدي الدءوب والهام في تناول تجربة بركات نقديًّا. ولكن، ما لم يكن متوقّعًا أبدًا، أو في الحسبان، أن يصرف مقال الردّ هذا؛ النظر عن الكثير من الأسئلة التي طرحتها، ويركّز على بعض النقاط دون غيرها، مع الخوض في عِرض المقال، وإثارة الشبهة عليه، وتفريغه من أيّ حرص ثقافي على أدب بركات. لذا، وخيرُ ما افتتح به مقاله كان: {ليس بالأمر اللاــ متوقع أَنْ يأتي مقالُ الشَّاعر والرّوائي هوشنك أوسي (عن سليم بركات الذي جارتْ لغتهُ على خيالهِ) وفق هذه الصُّورة، بل ما ليس من المتوقع أن يستديرَ المقالُ على "المتوقع "ذاته، ليتخذ مَسَاراً مغايراً وينتمي إلى اللاـ متوقع النقديِّ...}. ثم قفز من فوق ما هو استراتيجي، ويشكّل عصب مقالي (سؤال حركيّة وحيويّة اللغة ومعوّقات الترجمة)، إلى ما هو متعلّق بخلفيّات، واحتمالات وأسباب كتابتي مقالتي، مستندًا إلى النظريات النقديّة المتعلّقة بمحاولات "قتل الأب". وكي يقيّم الحجّة البيّنة عليّ ويقدّم برهانه على أحكامه، لجأ حسين إلى نظرية "قلق التأثّر" للناقد الأمريكي هالرود بلوم - Harold Bloom (1930-2019)، ونظريات سيغمون فرويد - Sigmund Freud (1856-1939) والعلاقة بين الابن والأب، وإسقاط ذلك على حقل الأدب. حيث قال: {وفقاً لفرويد فإنَّ "الابن" يرى في "الأب" بوصفه "منافساً خطيراً"، وباستعارة هذين الطرفين إلى المشهد الأدبيّ يتحوّلُ الأدبُ إلى [استعارة حرب]، ساحةِ صَراع بين كاتبين: اللاحق والسَّابق. وتحت وطأة "قلق التأثير" يسعى "الابن"/ الكاتب اللاحق ــ في هذه الحرب المستعرة ـــ إلى مكافحة آثار"الكاتب السَّابق" والتقليل من شأنهِ وأثرهِ، فالأمرً يقتضي التقليل من "العبء المقيّد الثقيل للكتّاب السَّابقين"، فثمة محاولة، محاولات لاغتيال "الأب/ الكاتب السَّابق" سواء على صعيد التَّناص مع آثاره، أي محاكاته بقصد الاختلاف والانحراف والسُّخرية أو انتقاده بتفريغ قوة الكاتب ــ الأب من محتواها لخلق مسافةٍ معه والتنائي عنه.}.

طبقًا لهذا التقييم – السند – الحكم، د. حسين مُطالب بإبراز ما يوثّق حكمه، من متن مقالي، نصًّا وحرفًا، "تؤكّد" أنني في "حرب مستعرة" مع بركات، وأنني حاولت "مكافحة آثار"الكاتب السَّابق"، والتقليل من شأنهِ وأثرهِ"، و"محاولات لاغتيال "الأب/ الكاتب السَّابق"، أو "السخرية" أو "تفريغ قوّة الكاتب ـ الأب من محتواها"...؟ كل تلك الأحكام ـ التوصيفات، ينبغي أن تكون مقرونة ومشفوعة بالنص – المقتبس من صلب المقال، طالما أن المجال الحيوي النقدي والاستراتيجي لردّهِ عليَّ، هو مقالي الذي استفزّ فيه؛ شهوة الكتابة. وهو نفسه، طالبني بالتوثيق، وتعضيد الأفكار والرؤى باقتباسات من أدب بركات، وأكّد وكرر ذلك في مقاله! يعني، أولى به الالتزام بما طالبني به، عُرفًا نقديًّا، واتساقًا مع خطابه النقدي وانسجامًا معه.

طبقًا لميزانه؛ انتقاداتي لأدب نجيب محفوظ، وتناول النقّاد له في مصر والعالم العربي، بما يشبه "الوثن"، هل كان الهدف منها؛ "قتل الكاتب – الأب" للحلول محلّه؟ انتقاداتي لمحمود درويش في متحفِ بـ"رام رالله"، وفي مقامات عدّة بمقالات عدّة، هل كان الهدف منها "قتل الكاتب الأب"؟! انتقاداتي الموجّهة إلى أدونيس، في المقالات وفي رواية "وطأة اليقين" هل كان هدفي ومبتغاي "قتل الأب – الكاتب"؟! وإذا صحَّ حكم د. حسين، فلعمري أنني سأقترف مجازر في حق "آبائي" – الكتّاب، لأنهم كُثُر، لا يمكنني إحصاءهم، ومن ضمنهم بركات.

بخلاف توصيف حسين لمقالي، كاتب هذه الأسطر، كان مِن أبرز مَن دافع عن سليم بركات وسط الهجوم الذي تعرّض له، على خلفيّة الجدل الذي أثارهُ تصريحهُ حول "بنوّة" درويش السّريّة! وكتبت في موقع "درج" مقالاً بعنوان: "سليم بركات إذ يفشي سرّ محمود درويش ويحفظ صداقته" (11/07/2020) https://daraj.com/48266/

المقصد مما سلف، هدف مقالي، كان الحرص على أدب بركات، وليس تشويهه، أو محاولة النيل منه؛ شخصًا ونصًّا. زد عليه؛ أعتقد، ولا أجزم؛ أن هوشنك أوسي، بعد مضي عقدين ونيّف من الكتابة الصحافيّة، البحثيّة، الشعريّة والروائيّة، بات يحظى بقدر من التحقق والحضور، كرديًّا وعربيًّا، و(بلجيكيًّا)، وليس في حاجة لقتل أحد، مجازًا، لتحقيق الغاية أو الهدف الذي أتى على ذكره باحثنا العزيز! بخلاف الأمر، إلقاءُ الشبهة على أيّ ملمح نقدي لأدب بركات، حتّى لو كان في لبوس "نقد النقد" أو يستند إلى نظريات "قتل الأب"، هو نقد مشتبه به، حين يحاول تبرئة ذمّة ذلك الأدب، بالمطلق، والتماس الأعذار له بالمطلق، وفق فقه الذائع، وإصدار الفتوى "اللانقديّة"!

يعزز حسين، حكمه التأويلي – التعسّفي في متن المقال، بما ذكره في الهامش رقم (15) أيضًا، والقول: {"الانحراف (إفساد الشاعر/ الكاتب اللاحق لرؤية الشاعر/الكاتب السابق) والانقطاع (قيام اللاحق بالتقليل من شأن السابق أو تفريغه من محتواه [تماماً هذا مالجأ إليه الشاعر والروائي هوشنك أوسي في علاقته ببركات، يكتب: "ما مدى صواب الحديث عن الإبداع مع حضور التكرار والمراوحة اللغويّة، أو عدم التزحزح اللغوي عن تلك التقنيّات والسياقات والمعاجم التراثيّة، في تجربة سليم بركات؟"] ثم التفوق ــ المضاد (أي بوضع التفوق اللاحق أمام تفوّق السابق)،...إلخ}. "التفوّق ـ المضاد" الذي يحدّثنا عنه، يمكنني سحبه على مسعى خالد في ردّه أيضًا، على أنه يريد تحطيم أوسي ومقاله، وتحويله أنقاضًا، لإظهار تفوقه (النقدي، الثقافي، الأدبي، على مستوى والوعي والذائقة والأدوات) عبر مسلكٍ مناهض ومضاد، يمثّله ناقدنا الجليل! مع فارق؛ أن هوشنك ليس "أبًا" أدبيًّا أو ثقافيًّا لخالد حسين.

أيضًا، في ما يتعلّق بالمدخل: أيجوز للناقد أن يباشر بحثه أو دراسته برصف الأحكام – الخُلاصات – النتائج؟ أوليس مِن المفترض أن يعثر القارئ عليها في ختام الدارسة وليس في مستهلّها؟ لئلا يظهر المتن على أنه تحصيل حاصل، ومحض سعي حثيث لإعادة تأكيد تلك النتائج والأحكام؟ ذلك أننا، حين نقرأ: { ليس بالأمر اللاــ متوقع أَنْ يأتي مقالُ الشَّاعر والرّوائي هوشنك أوسي (...) وفق هذه الصُّورة، بل ما ليس من المتوقع أن يستديرَ المقالُ على "المتوقع "ذاته، ليتخذ مَسَاراً مغايراً وينتمي إلى اللاـ متوقع النقديِّ (..) وما المقالُ إلا مساحةٌ موسّعةٌ لتلك الشَّذرات الأُولى أو أصداءٌ لها. (..) ويستعيدُ المقالُ هذه "الصُّورة" النمطية، المتناثرة في المشهد الثَّقافي عن أدب/نصية سليم بركات، صُوْرةٌ لا تقبضُ على مُسَوّغاتِهَا من الكَوْنَيْن الشِّعري والسَّردي تحليلاً لهما بقدر ما تكتسبُ وجودَهَا من الطّارئ النّصي والقراءات المتعجّلة (..) وما شابه ذلك من آراء انطباعيةٍ وبتناءٍ عن إجراءاتِ التَّحليل النَّقدي الواجبة.}، وبضبط التوصيفات ومتابعة رصفها وترتيب وتتابعها في المدخل: استدارة المقال نحو "اللاـ متوقّع النقدي"، "وما المقالُ إلاّ مساحة موسّعة للشذرات الأولى"، "على وجه التحديد"، "الصورة النمطيّة للمقال"، " صُوْرةٌ لا تقبضُ على مُسَوّغاتِهَا من الكَوْنَيْن الشِّعري والسَّردي تحليلاً لهما بقدر ما تكتسبُ وجودَهَا من الطّارئ النّصي والقراءات المتعجّلة"...الخ، وطرح السؤال عن جواز هذا النسق من الخطاب النقدي الاستباقي في أحكامه على الموضوع – المنقود، في المدخل، وهل من مبادئ وأعراف البحث ومنهجيته، اقتراف ذلك؟! إن كان جواب أرباب النقد وأهله؛ بـ"نعم"، فللدكتور حسين، كلّ الحقّ في ما اقترف. وإن كان الجواب: "لا"، فحاله كحالٍ من ذهب إلى الخيّاط، وأعطاه زرًّا، وطالبه "أن يخيط له سترةً على ذلك الزرّ"! بمعنى، ثمّة سعي استباقي في إطلاق الحكم على المقال، سواء أكنت كاتبه أو لم أكن، فقط لأنه حرّك أسئلة "نقديّة" حيال تجربة بركات، الذي بات يمثّل "المعبود النقدي" لدى البعض، ربّما يكون ناقدنا منهم. سعيٌ يتعلّق بتسفيه الاقتراب من تركة بركات الإبداعيّة، وإثارة الشبهة والشكّ حول أيّة محاولة طرح أسئلة تلامس "صحيح"ـه، الذي بات أشبه بـ"صحيح البخاري"، الذي يسعى السلفيون تحريم وتجريم الاقتراب منه، حتّى ولو أتى ذلك الاقتراب، من أهل الاختصاص، ورجال الدين، وفقهاء الحديث!

وإذا كانت الإجابة على سؤال جواز تضمين مدخل الدراسة - البحث أحكامها، استباقًا لمتنها وخاتمتها، بأنه "مستحبّ" أو "مكروه" وليس "محرّمًا" منهجيًّا، أو أن ذلك "منزلة بين منزلتين"، فعلى الإجابة يُبتنى مقتضاها.

معطوفًا على سؤال المنهج، تبادر إلى ذهني سؤال يتعلّق بجواز تضمين المدخل عبارات تفيد التأكيد والقطعي الثبوت والدلالة. وإذا كان المنهج النقدي السديد يبيحُ ذلك، فهذا أمر. وإذا كان بخلافه، فماذا أفعل بعبارات "وما المقالُ إلاَّ مساحةٌ موسّعة..."، أو " ما ليس بالمباغتِ عَلَى وَجْهِ التَّحديدِ أنْ يصوغَ و/أو يستعيدُ المقالُ هذه "الصُّورة النمطية"...الخ، الواردة في المدخل؟! فإذا كانت النتيجة تسبق المتن، أوليس هذا من صنف مقام - ميزان "الاستعجال" أيضًا، تمامًا؛ كما حاول د. خالد أن يزن ويكيل به مقالي؟!

في تقديري، وآمل أن أكون مخطئًا؛ يعاني مدخل الدراسة – الردّ، من علّتين. الأولى: استباق نتائجهِ مقدّماته - متنه، ويفترض أن يكون الأمر؛ عكس ذلك. والعلّة الثانية: الحكم القطعي المشكوم المبرم، دون إفساح المجال للاحتمال. أو أقلّه؛ فتح قوس لـ"ربّما". فالمعروف عن د. خالد ميله إلى التأويل، إلى درجة "الذرائعيّة" والتماس الأعذار لعيوب ومثالب النصّ حينًا، وبل قلبِ العيبِ ميزةً أحيانًا. وسيكون لي وقفة قادمة توثّق ذلك. ومعلومٌ أنه صاحب كتاب "اقترافات التأويل" (جميرا للنشر – دبي 2015). والتأويل مفتوح على الاحتمال. لكن في أن مدخل دراسته – ردّه، يوصد باب الاجتهاد – الاحتمال، وارتأى ضرورة إطلاق الحكم القطعي، قبل الخوض في المحاكمة النقديّة.

هكذا طريقة في التناول النقدي، ربّما لها توصيف ومنزلة ومقام، ضمن المدارس والأعراف والتقاليد النقديّة، آمل من أهل المهنة، الإفصاح عنها، وإطلاعي عليها، كي أكون على بيّنة واضحة جليّة منها، لئلا أصيب د. خالد حسين، بجهالة قولي ورأيي، كما سعى أحد (النقّاد) إلى تسفيه وتتفيه مقالتي، على صفحة د. حسين في الفيسبوك، وكان سندهُ في ذلك، الردّ على مقالي.

هكذا، نكون خرجنا من المدخل.

اختلاف التجربة:

استنادًا على ثقتي وتأكُّدي من إطلاع د. خالد حسين على تجربتي الشعريّة والروائيّة، واطلاعه وإلمامه بتجربة سليم بركات، كنافد، فإنه يعي ويدرك مدى الاختلاف البيّن، بيننا. ومنسوب تأثّري ببركات، أفصحت عنه، بنفسي، في مقالي، موضوع النقاش {عن سليم بركات ولغته...}، وفي أماكن أخرى. إلاّ أن بون الاختلاف أيضًا، من الشساعة على صعيد التكوين النفسي والمعرفي، الأمزجة وطبائع البشر، ما يفترض ألاَّ تخطئه عين ناقدة ثاقبة ممحّصة متابعة ملمّة مدركة...، كعين د. حسين. تمثيلاً وليس حصرًا، يمكنني عرض بعض نقاط الاختلاف:

أولاً ـ انغماسي في العمل السياسي الكردي – القومي – اليساري، الثوري، في مطالع صباي، وما ترتّب على تلك الحقبة من متابعة وقراءات في كتب اليسار، والفلسفة، والسياسية، الأدب...الخ. وانهماكي في العمل الصحافي الكردي – الحزبي، الآيديولوجي، وما ترتّب على ذلك من تراكم خبرات، وكتابة باللغتين الكرديّة والعربيّة. (وهذا ما لم يفعله بركات، واكتفاؤه بالعربيّة ملاذًا ومأوى وأداةً وحيدة). ثم اتخاذي مسارًا خاصًّا، يشبه حراك ذاتي – انشقاقي، وانقلاب فكري، سياسي، ثقافي على الماضي الحزبي، ومزاولة النقد، بحزم وصرامة، للذات، وللتيّار الذي انتميتُ إليه.

ثانيّا ـ كتابة مقالات الرأي والبحوث والدراسات السياسيّة، على امتداد عقدين، وحتّى اللحظة. ما لم يفعله بركات، إلاّ ما ندر، على صعيد المقال السياسي فقط. بالإضافة إلى كتابتي مقالات رأي في النقد السينمائي، الأدبي، التشكيلي، حتّى لو كانت ذات منحى انطباعي.

ما وددت قوله، ويعرفه عنّي د. حسين، كناقدٍ راصد ومتابع: طيلة عقدين ونيّف من الكتابة الدءوبة المتنوّعة، تشكّل لدي حضور مقبول في الحراك الأدبي والثقافي، الكردي والعربي، وحتّى في بلجيكا أيضًا. ولست في حاجة إلى ما يشبه التحرّش بسليم بركات أو غيره، حتّى أحقق لنفسي حضورًا. وأيّ توصيف أو تلميح من هذا الصنف، هي محاولة تشويش وتحوير فاشلة، لصرف أنظار القارئ عن الأسئلة الاستراتيجيّة النقديّة التي طويتُ عليها مقالي، وتشكيك في الهدف من المقال، وإلقاء الشبهة على صاحبه، على أن ضاّلته؛ ليس الحرص على أدب بركات من الذيوع والشيوع والتداول الدولي، بل "محاولة اغتيال فاشلة" لبركات، على اعتباره "الكاتب – الأب"، كما ذهب فقه التأويل التعسّفي والذرائعي، لدى خالد حسين في ردّه عليّ!

حين وصف حسين مقالي بأنه ينطوي على "آراء انطباعيةٍ وبتناءٍ عن إجراءاتِ التَّحليل النَّقدي الواجبة". فهذا صحيح، شكلاً ومضمونًا، باعتباره مقال رأي (1829 كلمة) وليس دراسة أو بحث، يفترض أن يتراوح حجمهما بين الـ3000 إلى 5000 كلمة، طبقًا للمعايير المعتمدة في أغلب مراكز البحوث والدراسات والمجلاّت المحكمّة، في ما يخصّ أحجام ومنهج البحوث والدراسات. وعليه، لا تنطبق على مادّتي – مقالتي، مواصفات وخصال البحث النقدي، منهجًا، حجمًا وهدفًا، حتّى يُسقِطَ عليه المعايير النقديّة المنهجيَّة الأكاديميّة الصارمة، ذات الصلة. فمقال الرأي هو مقال الرأي، يُردُّ عليه بمثله، وليس رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه، يمكن إخضاعهما لاعتبارات وصرامة المنهج، وما يترتّب على ذلك من مقتضيّات، الاقتباسات الموثّقة، والمراجع والمصادر...الخ. بخلاف ذلك، مع رشق المقال بالأحكام والتوصيفات التي يمكن العودة إليها، "نمطي"، "مستعجل"، "لا تومئ بأيّ جديد في تمظهرها نقدًا وتأمّلاً"، مقال "مفاجئ"، مثير لـ"التعجّب المتّسع أكثر وأكثر"...، ثم بعد كلّ ذلك، أضاف مبرر ردّه بالقول: {... ومهما يكنْ سَوْفَ تُشكّلُ هذه الصُّورةُ أرضيةً لهذه المُسَاجلة "النّقد النّقدية" بروح المسْؤوليةِ وضمن أَخْلاقَياتِ المناقشةِ البحتة.}. والمسؤوليّة تملي وتقتضي أن يزن مقال الرأي بميزان مقال الرأي، وليس بميزان الدراسة والبحث النقديين الأكاديميين!

تحت عنوان فرعي "أسلوبيةُ التَّقويضِ" يقول د. حسين: {يَشْرَعُ مَقالُ الكاتبِ بدلالةِ التأكيد إثباتاً ليقبضَ على عُنُقِ الحقيقةِ منذ عتبة العنوان "عن سليم بركات..."، فالأمر، هكذا، وبرميةٍ واحدةٍ، مرتبطٌ بخيالٍ متصّدع بفعل لغةٍ، بفعل استعمال بركات الخاصّ للغة"}. ثم يزيد في موضوعة التأكيد الذي ((ينضح)) به مقالي، أو ما يفترضه، تأويلاً وتحويرًا، بالقول: {من جهة أخرى، وكما جرت الإشارة، فالعنوان يتخذُ من الدِّلالة التأكيدية إقامةً وإثباتاً وقطعاً وحسماً: "عن سليم بركات الذي جارتْ لغتهُ على خيالهِ"! ووفقاً لهذا المنطق التأكيدي فالنتيجة التي حتّمت هذه الصّيغة للعنوان إنما انبثقت من تأمّلٍ نقديٍّ للمسار التاريخي لــ"أسلوبية" بركات شعراً وروايةً}.

فرض تأويل "التأكيديّة" وصفًا وحكمًا، في ردّ د. خالد حسين، تدحضه بعض الأمور التقنيّة البسيطة، المتعلّقة بالمفردة والجمل والسياق. وأيّة قراءة متأنّية ودقيقة في بنية مقالي؛ (1829 كلمة)، لغويًّا، سيلحظ أنني كرّرت كلمة "ربّما" سبع مرّات، بينما وردت عبارة "قطعًا لا" مرّة واحدة فقط. علمًا، أن دراسته – ردّه، المؤلّفة من 3851 كلمة، (الهوامش وحدها 900 كلمة تقريبًا)، وردت فيها كلمة "ربّما" مرتين فقط، ووردت في الهوامش، مرّة واحدة فقط. يعني، الدراسة، من العنوان إلى نهاية الهوامش (4750 كلمة) وظّف فيها الدكتور خالد كلمة "ربّما" ثلاث مرّات فقط. بينما مقالتي (1829 كلمة) تكررت فيه "ربّما سبع مرّات. ماذا يعني ذلك؟ أيّ منّا مال إلى التأكيد والقطعيّة واليقين في إطلاق الأوصاف – الأحلام؟!

علاوةً على ما سبق؛ عنوان مقالي ومتنه، لا ترد فيهما كلمات: "أؤكّدُ، أكّدتُ، تأكيدًا، بالتأكيد...، إلى آخر اشتقاقات الفعل الثلاثي؛ أكَّدَ. بينما تكررت اشتقاقات نفس الفعل (التأكيد، التأكيديّة، التأكيدي...) في متن دراسته ثمان مرّات، في سياقات مختلفّة، كما تكررت كلمة "يقين – اليقين" ثمان مرّات! وخلا مقالي من نفس المفردة تمامًا. ومع ذلك، "فقه التأويل" التعسّفي لدى د. حسين، ذهب به ذلك المذهب نحو؛ الحكم المبرم على أنني ألغيت مساحة الاحتمال والافتراض من مقالي، على حساب زيادة وجود الأحكام القطعيّة التأكيديّة اليقينيّة! وعليه؛ أيّة غرابة وظرافة "نقديّة" تلك، قدّمها ناقدنا، بأن ألبس مقالي، ما تحلّت وازدانت به دراسته – (ردّه)!؟ أحيلُ السؤال إلى القرّاء والنقّاد، مع ضرورة قراءة مقالي وردّه عليه، وقياس منسوب "اليقينيّة" و"التأكيديّة" لدى كلينا، حتّى يتبيّن الخيط الأبيض من الأسود، وتتبدد سحابة التحوير والتعالي والتبخيس.

من طبائع الأمور، أن يطرح المبدع نفسه مختلفًا عن السائد أو مجددًا، عبر طرح أسلوبيّة واضحة المعالم، مغايرة، وخاصّة. هل فعل بركات ذلك. نعم. وقد ذكرت ذلك في مقالي ذلك. أعاد د. خالد تكرار ذلك في ردّه، لكأنَّني غفلتُ، أو تغافلت عنه! وقال: {... بركات يتشارك مع أهل العربية والمتكلمين بها معجماً ونحواً وطرائقَ التصريفٍ ذاتها. إذن فما يختلفُ فيه بركات مع الآخر ليس اللغة، وإنما يكمن في "الأسلوب"style، أسلوبه في صياغة العربية الذي ابتكره ونمّاه وينميّه حتى راهن الكتاب الأخير له}. لا أعلمُ ما الجديد المختلف الذي أتى به، الناقد والباحث، توضيحًا وتفسيرًا، وتفنيدًا، لم أذكره في مقالي عن لغة بركات وتمايزها؛ شعرًا ونثرًا؟ كلُّ هذا التوصيف – التوضيح، هو لزوم ما لا يلزم، وتأكيد المؤكّد، بالنسبة لي ولغيري، بدليل متن مقالي الذي يمكن العودة إليه. معطوفًا عليه، قراءاتي المقبولة لأدب بركات.

الخلاف هنا، ليس على ميزة الأسلوب اللغوي، التراكيبي، البلاغي، في بنية النصّ الشعري والروائي لدى سليم بركات، والمهارات التي يمتلكها، والطاقة التعبيريّة اللغويّة المهولة لديه، الخلاف أن هذا التمايز، على الصعيد العربي، معرقل على صعيد الترجمة إلى اللغات الأجنبيّة الأخرى. بتعبير آخر، بالنسبة لي؛ الخيال له الأسبقيّة على اللغة، والأخيرة تتبعه. في حين أن بركات، لغته، على دهشتها، كأنِّي بها؛ وضعت خياله تحت الإقامة الجبريّة! وهنا أسّ وأساس وهدف مقالتي المنحاز لخيال بركات وأدبه. وتصاعد وتيرة الصعوبة والوعورة في لغة بركات، على صعيد الأسلوبيّة التي لا خلاف على تمايزها، من الصعب إلى الأكثر صعوبة، يؤكّد ذلك. فديوانه الأوّل، الذي يبدو سهلاً الآن، كان صعبًا ومغايرًا ومختلفًا في حينه، مطلع السبعينات. وبقياس "تِرمومتر" اللغة أو مؤشّرات الخط البياني، لجهة الصعوبة، نجد أنها في تصاعد، إلى أن وصلت مرحلة معينة؛ نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات، فاستقرّت الوعورة والصعوبة، لديه، لأنها وصلت إلى حدودها القصوى، على ما أظن وأعتقد، ولا أجزم أو أقطع في الأمر.

وأيضًا، يصف خالد مقالي بالقول: {هكذا، وبرميةٍ واحدةٍ، مرتبطٌ بخيالٍ متصّدع بفعل لغةٍ، بفعل استعمال بركات الخاصّ للغة}. وهنا، أجدُ عليَّ لزامًا التأكيدُ والقطع في أنني؛ لم أصف أبدًا ومطلقًا، لا تلميحًا أو تصريحًا، خيال بركات أنه "متصدّع" بفعل أو تحت ضغط صعوبة لغة. بالضدّ من ذلك تمامًا؛ مبنى ومعنى، مقالي والأفكار والملاحظات والانتقادات التي طويتها عليه، إن لم تكن في كلِّها، ففي جلِّها، انحيازٌ لخيال بركات على حساب مراوحة الأسلوب ـ اللغة، مكانه، على ما تظهره تلك اللغة من صخب بلاغي هادر، مجلجل، و(عنف) بلاغي مُستعذب، لجمهوره من القرّاء والنقّاد. وأن فعل "الجور" آتٍ من اللغة الصعبة، على الخيال المدهش. وأن ذلك القالب الأسلوبي البلاغي يمارس عسفًا على خياله. فمن أين أتى ناقدنا بوصف "خيال متصدّع"، مع أن متن مقالي بكلماته الـ1829، لا يرد فيه كلمة صدع أو متصّدع، بتاتًا؟! كيف، وبأيّ حقّ أو سند، سمح فقه التأويل لدى ناقدنا الكبير أن يمارس التعسّف النقدي بحقّ مقالي، وأنني قلت أو أوحيت فيه على أن خيال بركات متصدّع بفعل لغته، أو أنني أطلقت حكمًا يفضي إلى ذلك التوصيف المغلوط؟! هذا الجنوح التعسّفي في التأويل، وتلبيس مقالي ما ليس له، ماذا يمكن تسميته وتوصيفه في العُرف النقدي، وميزانه؟!

ولئن افتراض المحال ليس من المحال، فإنّ ناقدنا يعاضدُ عسفه بطرح سؤالين افتراضيين: {ماذا لو أنَّ بركات افتقد أسلوبه المميز الذي يتلاءم و"خياله الشرس"؟ ماذا لو أن هذا "الخيالَ الجسورَ": ظلَّ مدفوناً في كَفَنِ أسلوبٍ يخضعُ للسّائد من أساليب الكتابة؟}. لاحظوا: "الخيال الشرس"، "الخيال الجسور"، وليس "المتصدّع"، وتلك توصيفاتي!

ثم يجيب حسين على نفسه بنفسه بالقول: {إنّ الخيال الشّرس لا يرتضي إلا أنْ يتواءمَ مع "أسلوبٍ" صعب المراس، مغاير، يتخذ من التَّبايُنِ منطقاً ووسماً وجرحاً له. إن بركات في صنيعه هذا، وعلى غرار الأسلوبيين الكبار، أحدثَ جرحاً في جَسَدِ "العربية"؛ لكيلا تفغو في نعيم بلاغتها السائدة وتستكين"}. وهنا، قصّتي لست الإشارة إلى أن السائل والمُساءل – المسؤول هما واحد، أو أنه مع وجود الإجابة تنتفي جدوى السؤال، بل الإشارة إلى أن مقالي لم يطالب بركات بالتخلّي عن تلك الأسلوبيّة، إنّما مراجعتها ومحاولة تطويرها. فمَن كان في مقدوره رفع وتيرة ومنسوب أسلوبيّته الكتابيّة من الصّعب إلى الأكثر صعوبة، يفترض أنه قادرٌ على العودة بها إلى سابق عهدها؛ إلى حيثُ ("هاتها عاليًا"، "السيرتان"، "فقهاء الظلام"...)، بنفس طريقة الاختلاف عن السائد، والانسجام مع الزيادة في ترشيق اللغة وترشيد البلاغة، والتخفيف من أعباء زخرفها الشديد الوعورة، وتسليساً وتحقيقًا متطلبّات الترجمة.

عودٌ على بدء، واصل حسين رشق مقالي، لجهة منسوب التأكيديّة فيه، عبر تأكيدٍ صارم حازم، محلّ شبهة ومساءلة، يعوزه الدليل، حيث قال: {من جهة أخرى، وكما جرت الإشارة، فالعنوان يتخذُ من الدِّلالة التأكيدية إقامةً وإثباتاً وقطعاً وحسماً: "عن سليم بركات الذي..."! ووفقاً لهذا المنطق التأكيدي فالنتيجة التي حتّمت هذه الصّيغة للعنوان إنما انبثقت من تأمّلٍ نقديٍّ للمسار التاريخي لــ"أسلوبية" بركات شعراً وروايةً لكننا في الواقع لا نجد في تضاريس المقال الطّويل نسبياً أيّ اختبار نقدي لهذا المسَار المثمر والمدهش من الكتابةِ لدى بركات باستقطاع شذراتٍ من الأعمال الأولى ومقارنتها بالأعمال الوسطى وهذه مع الأعمال التي صدرت وتصدر راهناً حتى نُدرك المسوّغات التحليلية والمعرفية والجمالية التي دفعت بالكاتب إلى نعيم هذا اليقين الذي أَودعَ فيه "عنوان" مقالته بكلّ راحةِ بال واستكانةٍ}.

والحقُّ أن "نعيم اليقين" هو ما يصول ويجول في جنباته الدكتور حسين، من عنوان دراسته – ردّه (فضيلة "اللغة الجائرة": شؤون الكتابة لدى سليم بركات)، مرورًا بالمتن، وصولاً إلى الخاتمة. علمًا أنه ليس هناك اختلاف بيّن كبير، بين المدخل والخاتمة. فـ"نعيم اليقين" النقدي لديه، يكاد أن يخلو تمامًا من أيّة ملحوظةٍ أو نقطةٍ، يمكن تسجيلها على متون بركات الشعريّة والروائيّة، لغويّاً وأسلوبيًّا وبنائيًّا – فنيًّا. ويبدو أن تجربة بركات المشرّعة على هذا الكمّ المهول والمريع من المدائح (النقديّة) باتت تشكّل حالة رهاب، تعصم التجربة نفسها عن أيّ مثلب، أو علّة، أو زلّة أو عيب، أو خلل...، أو أيّ شيء. هنا، "نعيم اليقين"؛ يقين الكمال اللغوي، الفنّي، الإبداعي، يتمظهر في أعتا صورهِ ضمن ردّ ناقدنا الفاضل. وحين يصف مقالي بأنه مغلول أو معلول أو مكتوب بـ"نعيم اليقين" فأنّه ينصِّبُ معروضه النقدي – الردّ، ضمنًا، وكأنَّه سند الشكّ، أو اليقين المناهض – المضاد لـ"نعيم اليقين" لدي! زد على هذا وذاك، حين يطالبني حسين بـ"اختبار نقدي لهذا المسَار المثمر والمدهش من الكتابةِ لدى بركات باستقطاع شذراتٍ من الأعمال الأولى ومقارنتها بالأعمال الوسطى وهذه مع الأعمال التي صدرت وتصدر راهناً..." لِعِلمه؛ البيّنةُ على المعترض، المنتقد، بالدرجة الأولى والأخيرة. وهذا ما لم يفعله حسين، بكل "راحة بال واستكانة"، ولم يأتِ على الاقتباسات التي طالبني بها، والتي يمكنه عبرها؛ دحض فكرتي وتفنيدها، توثيقًا وتأكيدًا لفكرتهِ، بل اكتفى بتحقير المقال وتبخيسه بلغةٍ مواربة ترتدي لبوس الاتزان والتعالي الأستذي، عبر تفريغ المقال من أيّ محتوى أو جدوى موضوعي حريص على أدب بركات، وبالنظر إلى مقالي بسخف، من علوٍّ "نقدي" شاهق، لا يدانيه الخلط والغلط والخطأ! ظنًّا منه أن المذهب في القسوة والعنف "اللاـ نقدي"، سيخلق رُهابًا، يجعل من كلمة كاتب هذه الأسطر، مغلولةً الأيدي، معصوبة، مذعورة. وهذا ما لم، ولن يكون.

الحقُّ أنني عاجزٌ عن معرفة رهان د. خالد حسين، أو على ماذا يراهن في محاولة تشويه وتسفيه مقالتي، عبر إطلاق أوصاف، تنطبق على "ردّه" أضعاف ما تنطبق على مقالي؟! ومن ذلك وصفه المقال بـ"الطويل نسبيًّ"! وهذا صحيح في العرف الصحافي، لأنه يتألّف من 1829 كلمة. لكن، ما قوله في ردّه المؤلّف من 3851 كلمة، والهوامش وحدها 900 كلمة تقريبًا، ما يعني؛ 4750 كلمة؟! فإذا كان مقالي طويل نسبيًّا، فأيّ وصف يمكن أن يطلقه القارئ على ردّه، قياسًا بحجم مقالي؟!

يواصل حسين تحجير منطقي في الكتابة وإبداء الرأي وطرح الأسئلة التشكيكيّة، بكلامه: {هكذا ومنذ عتبة العنوان نجد ذواتنا إزاء مقال يملك خزائن "الحقيقة" الواحدة "عن سليم بركات الذي..."، كيف حَكمَ الكاتب على ثلاث وعشرين مجموعة شعرية وثلاثين كتاباً سردياً عبر مساحةٍ من الزمن (1973ــ 2021) بهذا التأكيد، بهذا "اليقينِ"، الذي لا يختلفُ عن أيّ يقينٍ أيديولوجي في وسم حدثٍ كتابيّ "مدهشٍ" بكونه لم يتأثر بأيّةِ طعناتٍ من الزَّمن بالمقارنة مع أحداثٍ/أساليب أُخرى سابقة أو متزامنة معه تتنفَّس التَّاريخ؟ على هذا النحو وبتوجيهٍ من هذه الميتافيزيقا الانطباعية التي تضخُّ العنوان بالطاقة تنبسط تضاريس المقال لتأكيد الحكم النقدي المسبق شرحاً وتفسيراً وتوسيعاً}.

لنفترض جدلاً، أن خالد حسين، مع حفظ الألقاب، صائب في تقييمه ذاك، فليأتنا ببرهانه النقدي البحثي، (وهو الضليع والملّم بتجربة بركات) حيال التحوّلات التي طرأت على لغته، عبر احتكاكه باللغات الأخرى؛ السويديّة، تمثيلاً وليس حصرًا؟ لئلا يُقال أن باحثنا وناقدنا المعروف؛ ينطق عن هوى تأويله، فأطلق أحكامًا، ما زالت نزيلة الافتتان، ومغلولة بالانبهار بتجربة بركات على صعيد البيان والبنيان؟ مجددًا؛ البيّنة والبرهان على المشكك، المعترض – الغاضب "المنتقد"!

البراهين المرتدّة:

اللافت والغريب، أيضًا وأيضًا، في معروض خالد حسين المناهض المعترض؛ أنه أتى باقتباسات من مقالي، على أنه يُقيم الحجّة والبيّنة عليّ، وإذ بالمقتبس، المستخدم في فقرة "اللغة/الأسلوب" يفنّد زعم أوصافه التي أطلقها على مقالي. ويمكن للقارئ العزيز العودة إلى ردّه، والتدقيق في اقتباساته ومدى انسجامها واتساقها مع أحكامه. تمثيلاً وليس حصرًا، يورد هذا المقتبس {"فبالنسبة إلى كاتبٍ كردي، (...)[فـ] الانتماءُ الأصيلُ، الوحيد، العميق المنتج والمجدي، والتحدّي الوجودي الذي وجده أمام نفسهِ، ويكاد يكون الحبل السرّي الذي يربطه بالحياة، هو الانتماء إلى اللغة العربيّة، شعراً ونثراً، وطناً وهويّةً(...) [ليبلغ الكاتب الفكرة الأكثر أهمية]: ولأن العقدين الأوّلين من عمرهِ؛ أسّسا وخصّبا خيالهُ، والعقود الخمسة اللاحقة كانت عطفاً وتأسيساً على ما سبق، وتعضيداً وتخصيباً له، فالأصل والجذر لخيال بركات، هي تلك السنوات الأولى"}. ثمّ يبني عليه "وجاهة" اعتراضه على وصف "الانتماء الأصيل" لبركات إلى اللغة العربيّة، بإيراد قولة هايدغر على اللغة "بيت الكينونة"، ويضيف: {لكنَّ الإنسان، ولاسيما الكاتب في الواقع، يتخذ أكثر من لغةٍ مأوىً له. بل إنّ بعضاً من المآوي (اللغات) تُفرض على الإنسان رغم إرادته ورغبته كحال "الكردي" في سوريا ومن ثمَّ فانتماءُ "بركات" للعربية مأوىً ليس بالانتماء الأصيل، كما يمضي الكاتب، بل هو انتماءٌ مُرْغَمٌ عليه، انتماءُ المتغلِّب على المتغلَّبِ، المهيمِن على المهيمَن. وإذا كانت حتّى اللغة ـ الأم، البيت الأول، تمارس إكراهاتها وإراداتها على الكائن في تشكيل عالمه/عوالمه؛ فماذا يمكن القول بما يخصُّ لغةً أُرْغمَ الكردُ (سوريا) على اتخاذها مأوىً؟ ففي مشهد إبادة اللغة الكردية ونسفها لم يكن بحوزةٍ بركات والكرد قاطبةً في سوريا سوى "العربية" ممراً لعرض الكينونة الكردية ومن ثمَّ فاتخاذ بركات للعربية ليس "انتماءً أصيلاً" وإنما هو من قبيل "التحدي الوجودي"ــ حيث يصيب الكاتب هنا تماماًــ إذ لم تكن الكتابة بـ"العربية إلا تحدياً وجودياً مهارةً وإتقاناً وبلاغةً للردّ بالكتابة ذاتها}.

معلومٌ أن مقدّمة مقالي في موقع "درج"، وهي مقتبس من جسد المتن، تقول: "اللغة يمكن أن تكون وطناً، شريطة ألاَّ تتحوّل إلى سجن. ويبدو أن سليم بركات استعذب الإقامة الاختياريّة في تلك اللغة التراثيّة. أصدقاؤهُ الشعراء والنقّاد لم يساعدوه على التحرر من لغةٍ اختارها لنفسه، كتحدٍّ بوصفه كرديّاً، غريباً. وحجم الترحيب والافتتان بلغته، جعله ينحاز إلى خيار أبدي بأن يجعل من تلك اللغة التراثيّة قفصاً ذهبيّاً.". أمّا عن الوطن – اللغة، أو اللغة – الوطن، فهو وارد في مقالي، مشفوعًا بالإمكانيّة – الاحتمال، وليس بالقطع والإطلاق، وبل مشروطًا أيضًا، بكذا وكذا! وأمّا اختيار بركات للغة العربيّة، كتحدّ باعتباره كرديًّا، أيضًا وارد في المقال. والسؤال؛ أيّ جديد أتى به د. حسين، غفله أو تجاهله مقالي؟! ليس في هذه الفكرة وحسب، وبل ثمّة أفكار أخرى، طويت عليها مقالي، أتى حسين على إعادتها، في قالب لغوي آخر، على أنها التفسير المُبين، والحجّة البيَّنة عليّ!

الحقُّ أن الانتماء الأصيل، لأيّة لغة، طبقًا للفهم التقليدي الهوياتي – القومي، الذي أتى على ذكره حسين؛ وارد وصحيح ومتداول. لكن، الشخص المختلف عن أيّة لغة، واختياره لها موضوعيًّا أو ذاتيًّا، كمأوى وبيتًا للكينونة، وبالقدر الذي أبدع به بركات، في بدايته، كان انتماءًا طارئًا، خاضعًا لاعتبارات الإكراه السياسي – القومي بوصفه كرديًّا، لكن بالتقادم وتراكم الإبداع، لدى بركات، تحوّل ذلك الانتماء من طارئ إلى آبد، من مفروض – (مكتسب) إلى أصيل، فاعل ومؤثّر. إذن؛ لا يمكن لبركات أو أي كاتب أن يبدع في أيّة لغة، ما لم يشعر في قرار نفسه أنه أصيل وصاحب انتماء إلى تلك اللغة، حتّى ولو كان الكاتب من أرومة قوميّة لغويّة أخرى. في تقديري؛ لو ساور بركات، أدنى شكّ، في انتماءه الأصيل إلى اللغة العربيّة، لما قدّم لنا وللعرب والكورد والبشريّة كلّ تلك الخزانة الكبيرة العامرة من الشعر والنثر المميّز والمثير للدهشة. وهنا، أودّ لفت عناية ناقدنا الكبير إلى فكرتي بشكل أوضح: الانتماء الأصيل إلى أيّة لغة، لا تعني بالضرورة الانتماء الأصيل إلى الكينونة الهوياتيّة القوميّة لتلك اللغة. وهذا كان مقصدي من كلامي ذلك، وفكرتي تلك. بالتوازي مع التفسير السابق، يمكن أن أورد مثال الشاعر "شيركوه بيكه س" الذي بدأ كاتبًا للشعر باللغة العربيّة، مع وجود اللغة الكرديّة مصرّحًا بها. لكنه هجر العربيّة، واستقرّ في اللغة الكرديّة نهائيًّا. بينما فضّل بلند الحيدري (الكردي)، خيار العربيّة، واستقرّ فيها وأبدع. خيار بركات كان إكراهًا وطوعًا في آن. أمّا الإكراه، فمعروف أسبابه وخلفيّاته القوميّة – السياسيّة. وأمّا طوعية الاختيار، فتعود لحبّه للعربيّة وشغفه بها، بالإضافة إلى المحيط؛ البيت، المدرسة. ذلك أن الواقع السياسي القومي المفروض على بركات وعموم كرد سوريا، لم يدفع شاعرًا كـ"جكرخوين"، أو "قدري جان"، أو "تيريز"... إلى اتخاذ العربيّة خيارًا وحيدًا يتيمًا، لا ثاني له، للتعبير عن ذواتهم. كاتب هذه الأسطر وأبناء جيله، أيّضًا، خير أمثلة على ذلك. إذن، اختار بركات الانتماء إلى العربيّة حبًّا وشغفًا وإبداعًا أصيلاً، فانتمت إليه العربيّة وبادلته شغفه. وعليه، مع كلّ تلك الأمثلة، وأضعافها، يسقط التبرير الذرائعي النقدي الذي طرحه حسين بقوله: {..في مشهد إبادة اللغة الكردية ونسفها لم يكن بحوزةٍ بركات والكرد قاطبةً في سوريا سوى "العربية" ممراً لعرض الكينونة الكردية}! لا. كان هناك خيار اللغة الكرديّة، لمَن هو مستعدّ لدفع الأكلاف والأثمان والضرائب، المعنويّة منها والماديّة. ذلك التبرير، على إطلاقيّته، ويقينيّته، يفتقد المزيد من وجاهة الدليل والإلمام والمراجعة.

حاصله؛ أعتقد أنه ما عاد هناك غموض أو لبس في فكرة "الانتماء الأصيل" إلى اللغة العربيّة، بالنسبة لأيّ كاتب، سواء أكان من أرومة كرديّة أو سريانيّة أو أرمنيّة أو تركمانيّة!

يضيف الناقد جديدًا إلى معروضه النقدي – النقضي لمقالي، ويسمه بـ"النتائج القاب قوسين أو أدنى من التناقض". وحين يورد مقتبسًا من مقالي، كسند يدعم أحكامه التعسّفية، فإن المقتبس – السند، يكون حجّة على الناقد في مكان آخر، داحضًا زعمه – فهمه – تأويله – حكمه المربك المرتبك. ليس هذا وحسب، بأنه رأى، في ما رآه؛ أن لدي خلط بين "اللغة" و"الأسلوب"، في حين أنه من الواضح أنني عنيت باللغة الأسلوب مجازًا، ولم أقصد اللغة بحرفيّة اللفظ والفهم والاصطلاح. وهو نفسه، استخدم تعبير "لغة سليم بركات" في الإشارة إلى أسلوبه، في قوله {وفي الحقيقة ابتكر "لغةً أجنبية ضمن اللغة" التي يكتب بها، جعل الجملة العربية تتلعثم وتتشوّه وتتلوّى من ألم الاختلاف() وهذا مطلب الإبداع ــ الأصيل}. كذلك درج الحديث في الدراسات والمباحث النقديّة؛ لغة أدونيس، لغة محمود درويش، لغة نزار قبّاني...الخ، والمقصود هنا؛ الأسلوبيّة في تطويع واستخدام اللغة تعبيرًا وتركيبًا، على صعيد المبنى، لاستدرار المعنى. وهذا ما عنيت به أيضًا. زد على هذا وذاك، الاستفاضة في الشروح وإظهار الفوارق بين اللغة، كملكيّة عامّة للجماعة، والأسلوب، كملكيّة خاصّة، وإمضاء، للكاتب، تلك الاستفاضة، هي أيضًا، لزوم ما لا يلزم، ومن فذلكات تمظهر الأستذة النقديّة (المتعالية). إذ يقول: {... ليكون القارىء إزاء حدثٍ نصيٍّ فريدٍ وبتوقيع متفردٍ: (هكذا أبعثر موسيسانا، 1973، الجمهرات، 1978، بالشِّباك ذاتها؛ بالثعالب التي تقود الرِّيح،1986، طيش الياقوت، 1992، المجابهات، المواثيق الأجران، التصاريف، وغيرها، 1996 تنبيه الحيوان إلى أنسابه، 2019.. على سبيل المثال)، (...) بيد أن هذا القطع الحاسم بتلاشي "الوهج" عن كتابة بركات سرداً وشعراً يقتضي وحسب أصول النَّقد واشتراطاته نماذج، عناوين، شذرات نصية تحت طائلة التحليل من منجز بركات في المرحلتين الوسطى والراهنة شعراً ونثراً حتى يكون الحكم النقديُّ حاسماً أي يكون محايثاً للأعمال الأدبية وليس ضرباً من نزق القول}.

مجددًا، أعيد التذكير بأن مقال الرأي، مقامه لا يتحمل أصول واشتراطات البحث. وليس من العدل في شيء، محاسبة المقال بمنهج البحث! وأكرر أيضًا، أن الحجّة والبيّنة على المعترض، المخالف – المختلف. فالتأكيدات اليقينيّة التي ينضح بها ردّ خالد حسين، تملي وتوجب، ولا تفترض فقط، بأن تكون أحكامه واجتهاداته على حيويّة "لغة – أسلوبيّة" بركات، مقرونة ومشفوعة بالمقتبسات 1من كل عناوين كتبه الشعريّة والروائيّة التي أورها، وألاَّ يكتفي بالإشارة إلى عناوينها وحسب! علمًا، وبحسب ما قاله لي د. حسين نفسه، أنه لم يقرأ كل عناوين كتب بركات. تمثيلاً وليس حصرًا: رواية "سماء شاغرة فوق أورشليم" بجزئيها. وعليه، ما طالبني به، هو الأولى والأجدى أن يقدّمه، للقارئ، دعمًا وسندًا شاهدًا على صواب فكرته المناهضة والمناقضة لفكرتي. ولا يستقيم أن ينهى الناقد عن مسلكٍ، يقترفه هو، في معروض ردّه "النقدي". وطالما أن الناقد {لم يجد فاقةً لاستحضار أمثلةٍ من قبيل اليقين التام الذي يستغرقُ خطابَهُ بهذا الحسم، أي حقيقة ما اقتنصه من تقييم؛ فالعدالةُ تتوجّبُ مسايرة هذا اليقين التأكيدي ذاته والسّير به إلى راهن التَّحليل النقدي بصورةٍ مباشرة عبر التحايُث مع نصوصٍ لبركات}. أمّا قوله: {ربما المرء لا يحتاج هنا لأكثر من قراءةٍ بسيطةٍ، ليدرك أنّ كلَّ خطابٍ من هذه الخطابات يؤسّس لعالم دلاليٍّ مفارقٍ، وعلاماتٍ تنبىء بالمختلف والمغاير ومع ذلك نلمسُ بكلّ بساطةٍ تغيّر المنحى الدلالي إلى الانتقال من التعبير عن الذات (1) إلى التعبير عن العالم بعوالمه المتعددة (2، 3، 4، 5، 6)}. طالما الأمر هيّن بسيطٌ لهذا الحدّ، يا ليته أسعفنا بالاقتباسات، دعمًا لأقواله. وإلاّ، فهذا التهرّب والتنصّل النقدي بعينه. كقارئ، أنا بحاجة من حضرة الناقد، أن يقدّم لي معروضًا، موثّقًا بالمقتبسات من كل عناوين الكتب التي أوردها، لا أن يحيلني إلى القراءة البسيطة لتلك الكتب التي تشكلّ تركة أو ترسانة أو عمارة بركات الإبداعيّة الهامّة والصعبة والمُشكلة على القارئ العميق الضليع، فما بالكم بالقارئ البسيط العادي، شأن كاتب هذه الأسطر. وتلك مهمّة د. حسين النقديّة – التفسيريّة، لأدب بركات، وواجبه النقدي، وحقّي وحقّ القارئ على ناقدنا العزيز. ذلك أنه يقول: {وفي العناوين الشعرية لبركات ونصوصها لا أثر للتماثل البتة، يحضرُ الاخـ(تـــ)ـلاف différance برمّته. هل يفتقدُ العنوانُ الأخيرُ: الشَّظايا الخمسمائة (أين يمضي هذا الذي لا تلمسه يداي؟) إلى "جذوة التوهج، ودسم الألق، وعسل الدّهشة" بالمقارنة مع العنوان (1)، قطعاً لا...! (...) ويمكن للقارىء أن يلمس المنعطفات التي مرّت بهذه أسلوبية بركات السّردية من البساطة (قياساً إلى عمل بركات وليس بالإحالة إلى أعمال خارجية وطرداً مع الموضوعات السَّردية) كما في "السيرتان" إلى أسلوبية الاكتناز والقوة والجمال الفائق في (فقهاء الظلام، الريش، معسكرات الأبد، أنقاض الأزل الثاني) إلى أسلوبية مركّزة، تندفع بغموضٍ هائج [ثلاثية: الفلكيون في ثلثاء الموت: عبور البشروش(1)، الكون(2)، كبد ميلاؤس(3)، الأختام والسديم، دلشاد(فراسخ الخلود المهجورة]، لتأتي الأسلوبية ذات السّمت الميثولوجي [كهوف هَايْدْرَاهُوْدَاهُوْس، ثادريميس، موتى مبتدئون، السَّلالم الرملية، لوعة الأليف اللاموصوف المحيّر في صوت سارماك، حوافر مهمشة في هايَدْرَاهُوْدَاهُوْس، حورية الماء وبناتها، سجناء جبل آيايانو الشرقي، أقاليم الجن، موسوعة الكمال بلاتحريف (نشوء المعادن)، ميدوسا لاتسرّح شعرها]، لتليها تلك الأسلوبية بتوصيفها التاريخي(السَّماء شاغرة فوق أورشليم(1،2)، زئير الظلال في حدائق زنوبيا، سيرة الوجود وموجز تاريخ القيامة) وأخيراً الأسلوبية الواضحة، المرنة[هياج الإوز، سبايا سنجار، ماذا عن السيدة اليهودية راحيل، الثلوج أكثر خداعاً في غابات التنوب]. بناء على ما تقدم لا يمكن الركون إلى "اليقين القطعي" الذي خرج به الكاتب في توصيف أسلوبية بركات (المفاجأة اللغوية) بكونها قد تخلّت عن ألقها ودهشتها وبشكلٍ قاطع!}.

لأكنْ صريحًا أكثر مع ناقدنا الكبير، كقارئ غير مجتهد، أنا في أمسّ الحاجة إلى الخدمات النقديّة للدكتور خالد، بأن يقدّم لي، مقتبسًا من كلّ نصّ شعري وروائي، لبركات، حتّى يتبيّن لي حكمه النقدي المرفق بعنوان الكتاب. المسألة ليس إطلاق أحكام نقديّة مدائحيّة، إبهاريّة، تعريفيّة توصيفيّة، اعتمادًا واتكاءًا على العناوين وحسب، بل تدعيم الحكم بالبرهان ـ المقتبس الداعم، السند، المفسّر الموضّح.

وحين قرأت قولته: {إنّ ما يجمع هذه العناوين ونصوصها يتمثّل بأسلوبية بركات، أسلوبية التقويض ذاتها}، ألاّ يحقّ لي التساؤل: رأيتُ عناوينًا، ولم أرَ مقتبسات من نصوصها! والسؤال الآخر، كيف لناقد أن يعتدّ ويستشهد بنصّ روائي، تأكيدًا وتعضيدًا لفكرته، وهو لم يقرأ ذلك العمل الروائي أصلاً؟! هذا "المنهج" والمسلك النقدي، بأيّ ميزان يمكن أن نزنه؟!

الأكثر خطورةً ومجازفةً بإطلاق الأحكام القطعيّة الثبوت والدلالة لدى ناقدنا العزيز، قوله: {الأسلوبية الفريدة إذ شرعت بالانبثاق في المجموعةِ الأولى لتغتني عبر المجموعات الأُخَر اللاحقة تركيباً ومعجماً وصورةً وتجربةً تعكس علاقة الشَّاعر ذاته ليس بالمشهد الثقافي العربي وإنما العالمي أيضاً}.

فإذا كان تحقق بركات وشيوع وترسّخ أدبه في العالم العربي، ليس محل شبهة أو خلاف أو اختلاف، فبأيّ سند بحثي، نقدي، (تأويلي)، مهني، يضفي ناقدنا صفة "العالميّة" على علاقة بركات بمحيطه العالمي؟! لنفترض أن هذا الحكم والتقييم صحيح، لا تشوبه شائبة، هل يمكن أن يدلّنا ناقدنا العزيز، على عناوين كتب بركات التي ترجمت إلى الإنكليزيّة، ومدى حضوره في الصحافة البريطانيّة – الأمريكيّة، والحقول النقديّة هناك؟ ود. خالد يتقن الانكليزيّة. هل يمكن أن يدلّنا على عناوين كتبه المترجمة إلى الألمانيّة، ومستوى حضور أدبه المترجم في الصحافة الأدبيّة الألمانيّة؟ ود. خالد يجيد الألمانيّة أيضًا. وكذا السؤال مطروح عليه، في ما يتعلّق بعالميّة بركات، أو علاقته بالمشهد العالمي، عبر منجزه، الحالي، المترجم منه على وجه التخصيص والتحديد. وهل بركات مُترجم إلى الروسيّة، الصينيّة، البرتغاليّة...؟ يفترض أن خالد حسين، وعلى أرضيّة إلمامه وإطلاعه على أدب بركات، و{شيوع عالميّته}، أن يأتينا ببرهانه وسنده، بالأرقام، والأسماء، ودور النشر، وأسماء المترجمين، والمقالات والدراسات النقديّة التي تناولت أدبه المترجم، حتّى يمكنه بكل يقين وتأكيد واستكانة وثقة توصيفه بـ"الأديب العالمي"، وتوثيق علاقته بالمشهد العالمي!؟ كاتب هذه الأسطر، لا يرضى بأقلّ من ذلك. لأن أس مقال الرأي كتبته بعنوان "عن سليم بركات ولغته التي جارت على خياله" هو سؤال الترجمة واللغة أو الأسلوبيّة العويصة الصعبة في معالجاته الأدبيّة البلاغيّة المعجميّة، التي هي سند إبداعه عربيًّا، هي نفسها المعطّلة والمعرقلة لخياله من التسرّب إلى اللغات والثقافات والآداب الأخرى.

نفي التأثّر:

حاول ناقدنا تبرئة ذمّة تركة بركات الأدبيّة من أي ملمح من ملامح التأثّر بدرويش، صديقه الأكثر قربًا منه. إذ يقول: {بدايةً إنَّ التَّحليل النَّصيَّ لأعمال بركات لا تكشف عن أيِّ تأثير مارسته أعمال درويش عليها}! والسؤال: أين هو ذلك التحليل النصّي؟ ولمَن هو؟ ومن أجراه؟ ومتى؟! لئلا يغدو الأمرُ محض "شلف" أحكامٍ يقيقنيّة! إذا كانت الكتب المقدّسة اللاحقة، تأثّرت بالسابقة، إذا كانت الميثولوجيات اللاحقّة، تأثّرت بالسابقة، وكذا حال الحضارات والعلوم ومنطق الحياة والتاريخ، فكيف لتلك العلاقة الإنسانيّة الثقافيّة الأدبيّة بين قامتين شعريتين؛ اللاحقّة بركات لم تتأثّر بالسابقة؛ درويش؟! هذا الحكم، ما مدى انسجامه مع منطق البشر، التاريخ، الآداب والفنون، والأدب المقارن، والنظريات النقديّة؟! هكذا نسق من النقد، بحكمه هذا، الذي يبرّئ ذمّة نصّ بركات من التأثّر بأدب درويش، دون دليل، هو نفسه الذي يضع نصّ بركات ضمن سكونيّة غريبة! ويعطي د. حسين الاحتمال المعكوس، المرفق بـ"ربّما" (ولله الحمد)، على أن عمليّة التأثّر معكوسة من السابق؛ درويش، باللاحق؛ بركات! وهذا جائز وممكن، مقدّمًا سندًا مفاده: صريحُ اعترافٍ من درويش نفسه: {"بذلتُ جهداً كي لا أتاثر بسليم بركات"}. فعمليّة التأثّر ليست دومًا حكرًا على اللاحق، وحرصًا فيه، بل يمكن للسابق الأديب، أن يتأثّر باللاحق الأديب. أمّا أن يخرج حسين؛ بركات من دائرة ومستويات التأثّر بمحيطه الشعري الأدبي القريب منه، فهذا أقلّ ما يقال فيه أنه إخراج لبركات من دائرة البشريّة، ومن أعراف وتقاليد الآداب والفنون والتاريخ أيضًا، ويرفعه إلى مقام الواحد الأحد، الذي ليس كمثله شيء، يُؤثِّرُ في الشِّعر، ولا يتأثّر بشعر الأقربين إليه! وهو التقويض والحجر بعينيهما! كذلك؛ أحكام القيمة التي يقدّمها حسين، أثناء مقاربته بين تجربتي الشاعرين الكبيرين؛ أدونيس وبركات، أيضًا، أراها معقولةً، قابلةً للأخذ والردّ، لكنه يعوزها السند – الاقتباس. كما في أماكن عدّة، يقول حسين ها هنا: {قدّم الكاتب رشقةً من الأمثلة الدّالة على التغيُّر الذي أصاب خطاب الشَّاعرين على نحو نظريّ دون أيّ إجراءٍ تحليليّ، دون اللجوء إلى آليات الحجاج والإقناع في حين غيّب ذلك بما يخصُّ بركات للتأكيد على "اليقين" الذي يحرّك خرائطَ النظر لديه واتهام بركات بميتافيزيقا الثبات الأسلوبي}! طيب والحال هذه، أين أسانيدك النصيّة – التطبيقيّة المقاربة، حين عزلت بركات عن التأثّر بدرويش؟ وأين تلك الأسانيد الحِجاج، في آرائك – أحكامك النقديّة على تركة أدونيس، ومقاربتك تجربته بتجربة بركات، وتفضيلك ترجيحك كفّة أسلوبيّة بركات على أسلوبيّة صاحب "الثابت والمتحوّل" بقولك: {هي الأكثر شراسةً وتحرُّراً من عبءِ التَّاريخ و"الجماعة" قياساً إلى أسلوبيةِ أدونيس التي حافظت إلى جانب ذلك على شيءٍ من الغنائية والاحتراس من الذهاب باللغةِ إلى حدودِ "الصّمت"}؟! هات الأسانيد عاليًا. هات برهانك على آخره!

في ظنّي؛ أن أيُّ علم من العلوم، إذا كان الرأي يستوجب السند قراطًا، فما بالكم بالحكم النقدي القيمي، فهو يستوجبه 24 قراط! وإذا كان على مقال الرأي إبراز السند – المقتبسات، ويحوّل نفسه إلى دراسة نقديّة مطوّلة، أجدى وأولى بدراسة خالد حسين الـ"4750" كلمة، أن تكون معززة بالأسانيد الداعمة لأحكامه! أحيلُ الأمر، إلى أولي النقد، وجمهور القرّاء، حتّى يتبيّنوا من معقوليّة ومنطقيّة أيّ طرح من طرحينا!

هنا، لا يطبّق خالد حسين، نظريات "قتل الأب" على بركات، ويعزلهُ عنها، كأنَّ "لا أب أدبي، شعري، له"! حتّى على تصريحه الذي أثار زوبعة الجدل في حقّ درويش، العام الماضي. بل يكتفي بأن يطبّقها عليّ فقط! فإذا قال أن تصريه ذاك، من صنف محاولات "قتل الأب" بعد موته، فهذا يعني أنه إقرار بأستاذيّة درويش على بركات، التي نفاها، قطعًا، في ردّه عليّ.

في فقرة "اللغة في ابتكارها الأدبي" يسطّر د. حسين حُكمًا آخر، في تنزيهه أسلوبيّة بركات الأدبيّة بقوله: هي أبعد ما تكون عن القاموسية والتراثية التي وردت في كلام الكاتب، نتحدّث عن قاموسية العلامة وتراثيتها حين تُستدعى إلى السّياقات النّصية الجديدة دون إلحاق أيّ أذى بدلالتها المتحجّرة، لكنَّ هذا النمط لا حيّز له، لا قيامة له في شعرية بركات شعراً وسرداً}. يالرعب المجازفة الإطلاقيّة اليقينيّة في هذا الحكم، الذي يعوزه أيضًا؛ السند القويم. وآيةُ التشكيك فيه، أن عنوان أحد كتب بركات هو "المعجم" (دار المدى 2015)! دون الإتيان بمقتبس منه، في تماهٍ مع ناقدنا الذي كرر مطالباته بالمتقبسات، وعفا نفسه منها!

وطالما يطرح د. خالد الصواب من لدن "فقه التأويل التعسّفي" (النقدي) لديه، فهو يرمي بمقالي، بقضّه وقضيضه، معنى ومبنى، في حاوية التخطئة، وذلك بقوله: {والصّواب أنَّ اللغة مع نصية بركات تقاسي من محنةٍ، تدخل في شهيق الصَّمت وتلك هي المعضلة، المعضلة في الاستقبال لا في النّصِّ، فنصُّ بركات يبدو من شدّة الانزياحات والانحرافات واللعب لا يعبأ بالمعنى الأحادي، المعنى المرسوم وفق ذائقة التداول والتراث أو القاموس، وإنما ينفتح على لامتناهٍ من الدّلالة، لذلك وصفته بالنص المفتوح على شهيق الصَّمت}، إذن، والحال هذه، العيب والعطل والشلل في "التلقّي: الاستقبال – المُستقبِل" وليس في النصّ وصحابه. وهما كلّييّ البراءة من عُسرِ الفهم وعويصه، الذي ربّما يصيبَ أيّ قارئ! يالهُ من زهدٍ، وتقّشف وتواضع في الأستذة النقديّة، آناء إطلاق الأحكام، وتسطير الذرائع، في إعلاء شؤون نصوص بركات، والحطّ من شأن منتقديه، وتسطيح مستويات الفهم والتفاعل غير المستسيغة لهذا الطوفان البلاغي الهادر في نصوصه! بينما، د. خالد حسين، وأقرانه من النقّاد الأصلاء، العميقين، الـ"سليم بركاتيين" الأفذاذ، وحدهم، يمكنكم فهم وهضم هذا "الإعجاز" البلاغي الأدبي؛ السليم بركاتي في {النصَّ الذي يصنع قارئاً جديداً على وجه التحديد.} على وحد وصف ناقدنا العزيز، حرفيًّا! وكاتب هذه الأسطر، وأمثاله كُثر، هم خارج دائرة ذلك القارئ الجديد الذي صنعه ويصنعه سليم بركات بنصّه! عجيبٌ، وأكثر، هذا الفقه التأويلي (النقدي) الذرائعي والتعسّفي، المستعدّ دومًا لأن يمنح ما لذَّ وطاب، من بدائع الوصف والأحكام، لنصّ أدبي، وتبرئته مِن أيّة زلّة أو علّة، بشكل مطلق ويقيني، مبرم، لا يطاق! هكذا نسق من النقد، ثمّة من يهزّون له الرؤوس، عن فهم أو نصف فهم أو جهل في لبوس الفهم، حالهم في ذلك؛ حالُ الجمهور الذي رفض الاعتراف بعري الملك، على أنه يرتدي ثيابًا أنيقة قشيبة، ليس يراها إلاّ الأذكياء وحسب، كما هو وارد في حكاية الكاتب الدانماركي؛ هانز أندرسن - Hans Christian Andersen (1805-1875). ذلك أن من يفهم أدب بركات، بسلاسة ويُسر، بديهي أنه يجب أن يفهم "نقد" خالد حسين التمجيدي التحميدي لذلك الأدب! لا أكثر، ولا أقلّ. إلى درجة أن أحدهم، هبط من علياء أستذته النقديّة، بـ"معوله" المثلوم الصدئ، على مقالتي، وغرّد ساخطًا عليه، على أن الكتابة الصحافيّة تفعل فعلها القبيح كذا وكذا، وتسيء الظنّ والفهم، عن قصد أو عمد، في أدب بركات!

خلاصة المسعى "النقدي" الذي تفضّل به الدكتور خالد حسين مشكورًا، هو تجريف مقالي، بقسوة وغبن، من أيّ ملمح ثقافي، نقدي، أدبي، ممعنًا في إدخال المقال وصحابه في خانة الاحتراب والصراع مع كاتب كبير، بهدف الحصول على قسط من شهرته. هذا الظلم والعسف والجور الذي نضح به إناء "عدالة" فقه التأويل التعسّفي والذرائعي لديه، وإليكم ما قاله: {مقال الكاتب (هوشنك) الانتقادي في الإحاطة بعالم سليم بركات الأدبي، على هذه الصُّورة، من منظور "قلق التأثر" من قلب المسرح الأدبي، سعياً للبحث عن حضورٍ للكاتب، عن مكانٍ له، لكن من وجهة نظري المتواضعة جرى الحدث باستراتيجيةٍ تفتقد إلى الحِجَاج النقدي والإقناع؛ لينتهي الأمر بمحاولةِ اغتيالٍ فاشلةٍ وفق مفاهيم قلق التأثُّر! ذلك أنَّ الانتصار في حربٍ إبداعيةٍ يقتضي تقديم نصوصٍ أدبيةٍ قويةٍ ومفارقةٍ ولاسيما في مواجهة نصية لا تعرف المهادنة والسُّهولة لا بالاتكاء على آراء نقدية قادمة من مهبّ الانطباع}.

في ردّ د. خالد حسين على مقالي، إلى جانب ظهور ما يمكن اعتباره "نقد النقد" (وهو، لم يرَ أصلاً مقالي إلاَّ من طينة المقالات المستعجلة الفاقدة لمقوّمات النقد)، كذلك تمظهر النقض – الدحض – التفنيد، والتخطئة، إلى درجة التحطيم، ارتكازًا على منطق وفقه التأؤيل، والذرائعيّة النقديّة التي يمكنها التماس الأعذار لأيّ شيء، وإلباس ذلك العذر – التبرير، لبوس "الإفتاء" أو الفتوى "النقديّة التي يمكن أن تخرس عقول وألسنة البعض، على كميّة الضديّة والذرائعيّة الكامنة فيها. وسيكون لي وقفة أخرى، أزيد في هذا المسلك شرحًا وتفصيلاً، تعليقًا على تناول د. خالد حسين رواية "مخطوط بطرسبورغ" للروائي الكردي جان دوست، استنادًا على دراسة كتبتها، وغير منشورة.

لحينه، أجدد الشكر للدكتور خالد حسين على ما بذله من وقت وجهد ودحض، في ردّه ذاك.

********

مقالتي في موقع درج

مقالة الدكتور خالد حسين في موقع رامينا

0 تعليقات