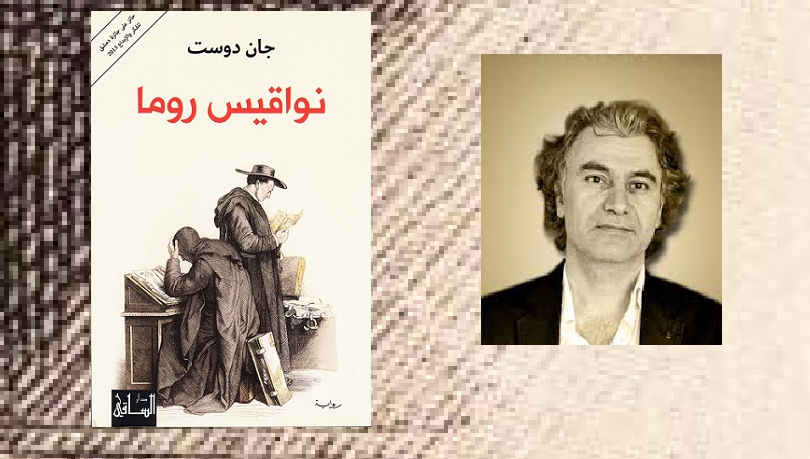

رواية "نواقيس روما" (دار الساقي – 2016. 207 صفحات من القطع المتوسّط) هي الثالثة في ترتيب ما صدر للكاتب والروائي الكردي جان دوست، من روايات باللغة العربيّة، بعد "عشيق المترجم" (2014)، و"دم على المئذنة" (2014). وصدر له بعدها روايات "كوباني" (2018)، "باص أخضر يغادر حلب" (2019)، "ممر آمن" (2018)، و"مخطوط بطرسبورغ" (2020). ومعلوم أن جان دوست بدأ رحلته في عالم الرواية باللغة الكرديّة، من "مدينة الضباب" (2004)، "ثلاث خطوات نحو المشنقة" (2007)، "ميرنامه" (2008)، و"مارتين السعيد" (2012)، ثم اتجه إلى كتابة الرواية باللغة العربيّة. ناهيكم عن العديد من كتبه الأخرى في الترجمة ودواوين الشعر. ما يجعله من الكتّاب والروائيين الكرد السوريين البارزين الذين يكتبون بالكرديّة والعربيّة، على حدّ سواء.

فخّ العنوان:

عنوان الرواية ذو دلالة دينيّة واضحة. إذ اختار الكاتب من روما نواقيسها، يعني كنائسها وأديرتها وحواضرها المسيحيّة. ناهيكم عن الحمولة التاريخيّة لروما؛ بوصفها عاصمة الكنيسة الكاثوليكيّة التي حكمت أوروبا في يوم من الأيّام. وعليه، العنوان جميل وجاذب للقارئ. وأتى المتن منسجماً معه، إذ خلقت النواقيس جوّاً من التناقض والتضاد في تكوين البطل. ففي البداية، أصوات النواقيس كانت باعثةً على النفور: "بلاد لا أرى فيها سوى الصلبان الكئيبة، ولا أسمع منها سوى قرع النواقيس البغيض؟" (ص50)، "كان قرع النواقيس يستفزّني أيّما استفزاز. كلّ رنّة كأنّها نصل مدية يمرره قصّاب خلف حنجرتي" (ص51). لكن، انقلبت الحال مع البطل وتآلف مع المكان ونواقيسه: "بعد أن مضى ما يقارب من عامين على قدومي إلى بلاد الصلبان، صرتُ أتعرّف على روما وحاراتها وأزقتها... وكنائسها الجميلة" (ص80)، "... ألِفت نفسي حتى رنين النواقيس واستطابت قرعها فصرت أشنّف الأذن حين يطنّ أحدها فأسمع فيه ألحاناً عذبة تبهج روحي الحائرة ويردد خيالي صداها بعد أن تهدأ النواقيس" (ص81).

فخّ كلمة الغلاف:

(يغادر «عشيق» أنطاكية إلى روما لتعلم اللغات وأصول الترجمة. يقع هناك في حب فتاة مسيحية، ويتزوجها، ويبدّل دينه، ويصبح تاجر خمور...بعد أن يغدو شيخاً هرماً، يقرّر العودة إلى بلاده والبحث عن إستر، الفتاة اليهودية التي كانت حب طفولته، ولكن... بعد فوات الأوان.) بهذه الخلاصة التي لا تتجاوز الخمسين كلمة، يقدّم الناشر (دار الساقي) هذه الرواية المؤلّفة من 200 صفحة. هذه الخلاصة – التقديم، سواء أكان الروائي كتبها، أو الجهة الناشرة، فإنها تومئ إلى قصص الحبّ التي تكون أقوى من الفروق الدينيّة بالدرجة الأولى، ومنها حكاية "الشيخ الصنعاني" التي سردتها قصائد بعض الشعراء المتصوّفة. على سبيل الذكر لا الحصر؛ الشاعر الفارسي فريد الدين العطّار، في "منطق الطير"، والشاعر الكردي المُلا الجزري، في ديوانه "العقد الجوهري". طبعاً، هناك اختلافٌ بيّنٌ حكاية "عشيق" في "نواقيس روما"، وحكاية "الشيخ الصنعاني–(الصنعائي)" الواردة في المصادر الصوفيّة الشعريّة السالفة الذكر، لجهة مسار الرحلة، الوجهة، العودة...الخ، لكن المشترك بينهما، طبقاً للخلاصة الموجودة على الغلاف الخلفي للرواية، والموجودة على موقع "دار الساقي" أيضاً؛ أن هناك حكاية حبّ، كانت أقوى من الدين: "... يقع هناك في حب فتاة مسيحية، ويتزوجها، ويبدّل دينه". لكن، سياق الأحداث في الرواية، مغاير لتسلسل الأحداث الواردة في كلمة الغلاف - (الخلاصة). إذ يغيّر عشيق دينه، قبل تعرّفه على الفتاة المسيحيّة، والوقوع في حبّها والتزوّج منها. ما يعني أن تغيير عشيق لدينه لم يكن سببه حبّ الفتاة، والرغبة في الزواج منها، وامتثالاً لشروطها...، كما هو حال "الشيخ الصنعاني". بدليل أنه يقول في الصفحة 106: "عصر ذلك اليوم أيقنتُ أنني لن أستطيع العيش في روما ما لم أصبح مسيحيّاً مثل قاطنيها وزائريها". وجرى تعميده في الصفحة 112. أصلاً الفكرة الرئيسة لفقرة "ترجمة المحنة" من الفصل الرابع، هي مناقشة اعتناق المسيحيّة. أمّا تعرّف البطل على "آبيلينا – دونا"؛ تلك الفتاة المسيحيّة الإيطاليّة الآتية مع أسرتها من البندقيّة إلى روما، فجاء عقب تنصّرهِ، واستلامه وظيفته مدرّساً للغة العربيّة في معهد صغير للرهبان، وكان بيتها ملاصقاً له (ص118). زد على هذا وذاك، عودة عشيق إلى وطنه لم تكن لأنه أصبح "شيخاً هرماً" كما توحي الخلاصة الموجودة على الغلاف الخلفي، بل بسبب موت زوجته، وطرد أقاربها له من منزلها الذي سكنهُ طيلة فترة زواجهما. فلو لم تمت الزوجة، لربّما بقي عشيق في روما! غادر روما، لأنه لم يبقَ له أحد فيها. غادرها بعد حديثه إلى الراهبة العجوز من جناوا. بدليل أنه قبل مغادرته روما، نزل من العربة، تحدّث إلى الراهبة وودّعها (ص178). كذلك حين عاد، بدأ البحث عن خطّاط لتدوين سيرته، ولم يبحث عن حبيبته "إستر" اليهوديّة، كما هو وارد في الخلاصة. بالإضافة إلى أن حيثيات وأسباب اتخاذ عشيق قرار العودة إلى وطنه لم يكن ضمنها أبداً؛ البحث عن "إستر" (ص 176). بالعكس من ذلك، هي التي انتظرته طيلة تلك السنوات، وبحثت عنه، وزارته في بيته، وعاتبته بشدّة على تخلّيه عنها. ما يعني أن تسلسل الأحداث في الخلاصة الموجودة على الغلاف الخلفي، غير منسجم تماماً مع سياق تسلسل الأحداث وتطوّرها، الوارد في الرواية. والسؤال: إذا كان الروائي هو من كتب تلك الخلاصة، فهذه خطأ فادح. وإن كانت دار النشر من كتبتها ووضعتها على الغلاف، فهذا خطأ أكثر فداحة! والأكثر غرابة، ألا يقوم صاحب الرواية بتصويب تلك الخلاصة غير المنسجمة مع ما كتبهُ في روايته! لأنه، غالباً، اطلع على تصميم غلاف الرواية، قبل طباعتها وبعدها.

وتعويلاً على فقه اجتهادات التأويل، والتماس الأعذار والتبريرات "النقديّة"، يمكن اعتبار ذلك التقارب بين حكاية عشيق وحكاية الشيخ الصنعاني، لعبة متعمّدة، هدفها نصب فخّ للقارئ، بهدف جذبه وشدّه لنصّ مختلف، أو مشتقّ أو منشقّ من النصّ التراثي المتداول عن حكاية "الشيخ الصنعاني". وإذا صحّ هذا التأويل، فإن الكاتب نجح في نصبّ فخّه ذاك. وتلك لعبةٌ قلّما يتقنها روائيون مهرة. لكن، من المسؤول عن كل ذلك الاختلاف الحاصل بين كلمة الغلاف ومتن الرواية؟!

الارتداد:

إلى جانب نبذ التطرّف، والدعوة إلى التسامح، فإن فكرة عدم الاندماج، وارتداد المرء إلى الوطن الثقافة؛ الوطن – الدين، رغم مضي ما يزيد على نصف قرن في الغربة، تظهر واضحة وجليّة في الرواية. إذ يبدو أن تلك العقود الخمس والنيّف لم تستطع أن تغلب نحو عقدٍ ونصف، قضاهما عشيق في وطنه الأم. حاول الكاتب إكساب تلك الردّة، لبوس التسامح، وألاَّ فوارق بين الأديان، طالما معبودها واحد، في حالة تماهٍ مع ما قاله ابن عربي في أبياته الذائعة الصيت: (لقد كنتُ قبل اليومِ أنكرُ صاحبي.. إذا لم يكن ديني إلى دينهِ دانِ/ وقد صار قلبي قابل كل صورةٍ.. فمرعى لغزلانٍ وديراً لرهبانِ/ بيتٌ لأوثانٍ وكعبة طائف.. وألواح توراةٍ ومصحفُ قرآنِ/ أدين بدن الحبّ أنّى توجّهت.. ركائبه، فالحبّ ديني وإيماني). لكن أثناء رسو سفينة البطل القادمة من روما في ميناء الاسكندرون، يقول: "ألقيت يوحنا الأنطاكي في البحر (...) هناك، حيث مات يوحنا الانطاكي، ولد محمد عشيق من جديد. بل ولد قلب جديد في صدري يتّسع للمذبح والمحراب. ولدت من جديد، أنا الذي تمازجت في جسده روحا محمد عشيق ويوحنا الأنطاكي {اسمه حين اعتنق المسيحيّة}" (ص182). ولو كان منسجماً مع ابن عربي، لأبقى على يوحنا الأنطاكي في جسد ووعي محمد عشيق الأنطاكي، ولم يقتله ويرمِ به في البحر، وعقد تصالحاً أبديّاً بينهما. لكن حالة الندم العارم التي كابدها عشيق على اعتناق المسيحيّة، وندمه على ترجيحه الغربة على الوطن: "شعر بالندم على ما فعله من ترك دينه وقضاء حياته كلها في بلاد غريبة بعيدة" (ص130)، و"آلمه جداً أنه ترك دينه حين كان فتى غرّاً، لكنه لم يصبح مسيحيّاً نقيّاً أيضاً" (ص131)، وأن اعتناقه المسيحيّة كان نتيجة استغلال: "نجح القس لورونزو في إقناعي باعتناق المسيحيّة، مستغلاً وحدتي وحزني وكوني فتىً غرّاً، بعيد عن وطني وأهلي" (ص135) ثم يعطف على ذلك بالقول: "لكن لم أندم على ذلك". كيف لم يندم؟ ماذا نفعل بكل ما قاله الروائي في الصفحات (130-131-157-158-163) الطافح بالندم؟! كل ذلك، أفسد الخلطة التسامحيّة التي حاول الروائي تقديمها في روايته هذه، على لساني القس لوسيانو في بداية الرواية، والراهبة الجنويّة، قبل نهايتها. ورغم أن الرواية تناهض التطرّف، إلاّ أن ذلك الندم حوّلها إلى ارتداد عن "الردّة" وفق المفهوم الديني. فطالما الأديان واحدة، هدفها ومعبودها واحد، فلماذا إذاً ارتدّ عشيق، بكل ذلك الندم من دينه الثاني إلى دينه الأوّل؟!

زد على هذا وذاك، عشيق المترجم، وهو في السبعين، (من المفترض أنه وصل إلى مرحلة التسامح وتحاور الأديان وتداخلها) إلاّ أنه عنون مذكّراته بـ"رحلة الفتيان في بلاد الصلبان"! ما يعني وكأنّه لم يرَ في روما غير الصلبان! ولخصّ تلك البلاد بأنها "بلاد الصلبان" وحسب، رغم أنه يأتي على ذكر معالم المدينة في الصفحة 80 على سبيل المثال! ولو اتخذ عنوان "رحلة الفتيان في بلاد الطليان" عنواناً لمذكّرات عشيق، لكان انسب وأكثر اتساقاً مع التنوّع، وبل أكثر انسجاماً وأريحيّة من حيث الإيقاع والسجع (الفتيان-الطليان) X (الفتيان-الصلبان)، إن كان ينوي حذو العناوين التراثيّة. والحال تلك؛ عشيق، في سن السبعين، عاد إلى نظرته الأولى لتلك البلاد على أنها أرض الصلبان وحسب، حين كان في السادسة عشرة من عمره، مع زوال منسوب الكراهية لديه. ما ألقى بظلال التشويش على الحمولة التسامحيّة التي طوى الروائي روايته عليها.

زد على هذا وذاك، عشيق المترجم، وهو في السبعين، (من المفترض أنه وصل إلى مرحلة التسامح وتحاور الأديان وتداخلها) إلاّ أنه عنون مذكّراته بـ"رحلة الفتيان في بلاد الصلبان"! ما يعني وكأنّه لم يرَ في روما غير الصلبان! ولخصّ تلك البلاد بأنها "بلاد الصلبان" وحسب، رغم أنه يأتي على ذكر معالم المدينة في الصفحة 80 على سبيل المثال! ولو اتخذ عنوان "رحلة الفتيان في بلاد الطليان" عنواناً لمذكّرات عشيق، لكان انسب وأكثر اتساقاً مع التنوّع، وبل أكثر انسجاماً وأريحيّة من حيث الإيقاع والسجع (الفتيان-الطليان) X (الفتيان-الصلبان)، إن كان ينوي حذو العناوين التراثيّة. والحال تلك؛ عشيق، في سن السبعين، عاد إلى نظرته الأولى لتلك البلاد على أنها أرض الصلبان وحسب، حين كان في السادسة عشرة من عمره، مع زوال منسوب الكراهية لديه. ما ألقى بظلال التشويش على الحمولة التسامحيّة التي طوى الروائي روايته عليها.

مشاكل تقنيّة:

لا شكّ أن القراءة العابرة للرواية ستخلص إلى الإشادة باللغة. لكن، على ما أعتقد، أن سلامة اللغة في أيّ عمل روائي، لا تعني خلوّها من الأخطاء النحويّة والإملائيّة وحسب، بل سلامتها من حيث البناء الفنّي، البلاغي، الأدبي أيضاً. فللغة الروائيّة أيضاً شحومها الزائدة التي ترهق متونها وتشوّه رشاقتها. وبالرغم من جمال الرواية، وطاقة الجذب الكامنة في عنوانها ولغتها، إلاّ أنه شابها بعض المشاكل التقنيّة، منها ما تتعلّق بالتحرير، ومنها ما تتعلّق بمنطق السرد، والأزمنة، وتراتب وتطوّر الأحداث، ومعقوليّة حدوثها.

أولاً: بالنسبة للتسلسل المنطقي لسير الأحداث، يذكر الكاتب في الصفحة 7: "غطى الثلج طرقات المدينة والجبال المجاورة حتى خفيت المعالم (...) يوم الجمعة من شهر كانون الثاني"، كناية على غزارة تساقط الثلوج. وفي الصفحة 11 يشيرُ إلى وجود "العراء الثلجي الكبير". وفي الصفحة 12 يقول: "الطريق من انطاكية إلى ميدان (القرية) قد يطول ثلاث ساعات". وفي الصفحة 18 يقول: "بعد أن سارت العربة مقدار ساعتين أو أكثر، بمحاذاة الضفة الغربية لنهر العاصي (...) ارتخت قبضة البرد. انفرجت أسارير الفتى يونس، وبقي صامتاً يرنو إلى الثلج". وفي الصفحة 19 يؤكد: "انتهت السماء من وشوشتها البيضاء في آذان الأرض فصحا الجو وراق واختفت الثلوج". والسؤال: كيف لتلك الثلوج الكثيفة التي تساقطت بغزارة وكثافة في شهر كانون الثاني، قبل سفرهما بيوم، وبقيت موجودة حتى قبل دخولهم القرية بساعة، أن تختفي، وتصبح الأرض موحلة، كما هو وارد في الصفحة 19!؟ والغريب أنه بعد الحديث عن خصائص الحروف بين عشيق ويونس، داخل العربة، والذي دام بضع دقائق، يعود الكاتب في الصفحة 24 ليقول: "ما استقر عشيق واقفاً على الأرض التي غمرتها طبقة رقيقة من الثلج، مشى مبتسماً..."! أولم يكن الثلج قد ذاب، وصحا الجو وراق، وأصبحت الأرض موحلة، من أين أتى الثلج مرّة أخرى؟!

ثانياً: قرار عشيق العودة إلى بلده كان صيف 1762، عقب لقائه بالراهبة الجنويّة وحديثه إليها في روما (ص 132-133). لكنه اختتم إملاءَ مذكّراته على الورّاق يونس في شباط 1762 (ص192). فكيف أتى التدوين في قرية ميدان، قبل العودة من روما؟!

ثالثاً: لم يذكر الروائي تاريخ مولد بطله. لكن من خلال الأرقام والتواريخ الواردة في النصّ، يمكن الاستدلال على ذلك. سنة العودة من روما كانت 1762 – 70 (عمره) = 1692؛ السنة التي ولد فيها عشيق. هذا يعني أنه حين أرسله والده للدراسة سنة 1708 إلى روما، كان يبلغ السادسة عشرة. وطبقاً لنصّ الرواية، لا يأتي المؤلّف على ذكر أيّ من أخوة أو أخوات عشيق. ما يعني أنه وحيدُ والديه. ومنطق الأحوال والأشياء والبشر يقول: إن أباً تاجراً ميسور الحال، كيف له أن يرسل ابنه الوحيد، لدراسة اللغة الايطاليّة، سنة 1708، بالتنسيق مع صديقه القس بولس، كي يعود ويعمل مترجماً؟! وحتّى لو لم يكن وحيد أبويه، كيف لأب أن يرسل ابنه، في سن السادسة عشرة، إلى بلد بعيد لتعلّم لغة أجنبيّة؟! اللهم إن كان الأب متنوّراً، حكيماً، ملمّاً بالآداب والفنون واللغات، حدّ العشق والهيام. أبعد من ذلك، إيطاليا كانت موجودة في اسطنبول، عبر البعثات والإرساليات، والكنائس والمدارس. ذلك أن حي "بَي أوغلو (Beyoğlu)" الشهير والعريق في اسطنبول، كان مملوكاً للطليان، في تلك الفترة من عمر السلطنة العثمانيّة! أولم يكن أنسب وأريح وأكثر منطقيّة وأريحيّة أن يرسل التاجر ابنه إلى اسطنبول لتعلّم الإيطاليّة، من إرساله إلى ما وراء البحار (روما)؟ أقله، في مقدورهما رؤية بعض في السنة مرّة أو مرتين، سواء في اسطنبول أو أنطاكية.

رابعاً: بعد مضي 3 سنوات، وصلت رسالة من والد عشيق، تبلغه بموت أمه (ص97). بعدها، اعتنق المسيحيّة في سن الـ19. حين أنهى الدراسة، واستلم وظيفة التدريس في معهد صغير لتعليم الرهبان اللغة العربيّة، كان عمره 20 عاماً. يعني؛ سنة 1712. في تلك السنة تعرّف على فتاة حسناء من البندقيّة، بيتها ملاصق للمعهد، تدعى "آبيلينا – دونا". بعد شهرين خطبها (ص120)، ثم تزوجها وانتقل إلى بيتها (ص121). يعني زواجه منها كان سنة 1712، وعشيق في سن الـ20. ثم يأتي الكاتب على ذكر بداية حرب السنوات السبع في أوروبا (1756) على أنها سنة ترك بطله تجارة الخمور. هذا يعني أنه كان في الرابعة والستين من عمره. مرضت زوجته، وبقيت سنة، وفارقت الحياة. ما يعني سنة 1757. بعدها بأسبوعين أتى أقاربها وأخرجوه من الدار "التي عاش فيها قرابة الأربعين عاماً" (ص128). وبحساب مدّة إقامة عشيق في منزل زوجته من 1712 ولغاية 1757، نجد أنه أقام فيها 45 عاماً وليس قرابة 40 عاماً. وأنه حين ماتت زوجته كان في الخامسة والستين. بقي 5 سنوات في روما، وعاد في السبعين إلى بلاده. هكذا تكون الحسبة منسجمة. كذلك، في الصفحة 11، ذكر الكاتب أن عشيق بقي في روما قرابة 54 عاماً. وكرر ذلك في الصفحة 157. بينما يذكر في الصفحة 178: "جئت إلى روما قبل نصف قرن من الزمان"، ويذكر في الصفحة نفسها أن بداية مجيئه إلى روما كان "قبل خمسين سنة"! وفي الصفحة 184 بعد نزوله من السفينة: "ودّعني الهلال هنا في الاسكندرون قبل نصف قرن، ليستقبلني الصليب هناك". والسؤال: كم عدد السنوات التي أمضاها عشيق في روما؛ 50؟ أم 54 سنة؟! على الروائي أن يستقرّ على رقم! وعليه، صحيح أن الصيغة التقريبية حسابيّاً، ربّما تجيز له حتّى 5 من العشرة، لكن على الكاتب توخّي المزيد من الدقّة في ذكر السنوات والمدد الزمنيّة واضحة، والابتعاد عن الصيغ التقريبيّة في عدد السنوات، لأنه يدوّن سيرة بطلهِ الذاتيّة. بخاصّة أنه يأتي على ذكر بعض الأحداث التاريخيّة والحروب التي شهدتها أوروبا، بأرقام سنواتها. فمن يلتزم الدقّة هنا، عليها الالتزام بها هناك.

خامساً: يذكر الروائي في بداية الرواية وفي نهايتها وفي أماكن عدة منها؛ أن المذكرات، تمت خلال 14 يوم من شهر شباط. لكنه يذكر في الصفحة 166: "سندوّن اليوم في الباحة، تحت أشعة شمس الربيع"! أيّ ربيع هذا في شهر شباط، ومعلوم أن الربيع يبدأ في 21 آذار؟! كان في الإمكان وصف الشمس بأنها ربيعيّة مشرقة في شباط.

أمّا بخصوص الهفوات والمشاكل المتعلّقة بالتحرير الأدبي، أذكر منها:

ــ تكرار ذكر الأسماء وألقابها وأوصافها بكثرة، ما أضفى على النصّ مسحة من الملل والرخاوة. على سبيل الذكر لا الحصر: "عشيق المترجم"، "المترجم عشيق"، الفتى الأرناؤوطي"، "التاجر رشدي الشركسي الانطاكي"، "إستر الفتاة اليهوديّة"، "الأرمني اسحاق"، "زينب ذات الوشاح الأحمر"...الخ! وكان في الإمكان تلافي ذلك، والاكتفاء بذكر الاسم والصفة مرّة واحدة، والاستعاضة عن هذا التكرار باستخدام الاسم لوحده دون أن يكون مصحوباً باللقب، أو استخدام هاء الغائب، تفادياً التكرار.

ــ تكرار استخدام المفردة والعبارة في الصفحة الواحدة بشكل كان في الإمكان تلافيه. على سبيل الذكر لا الحصر: كرر كلمة المرآة 5 مرّات في الصفحة 100، وكرر الفعل الماضي الناقض كان 7 مرّات في الصفحة 101، وكرر اسم إستر 6 مرّات في الصفحة 205، وعبارة "تلك الضحكة" كررها 3 مرّات في ثلاثة أسطر متتالية من الصفحة 120، وعبارة "من أين سيعرف" كررها 5 مرّات في الصفحة 189. أبعد من ذلك، ما ورد على لسان الراوي من الصفحة 123 ولغاية 132 عما جرى مع عشيق وكيف اعتنق المسيحيّة ولغاية لحظة الندم واتخاذه قرار العودة، كرره الكاتب على لسان بطله عشيق، بشكل مختصر في الصفحتين 135-136. وكان في إمكانه الاكتفاء بما جاء في تلك الصفحات.

ــ كتب في الصفحة 60: "... تبرّمي من هذه البلاد، وصلبان هذه البلاد، ونواقيس هذه البلاد ودينها". وكان في إمكانه الاختصار بكتابة: "... تبرّمي من هذه البلاد، وصلبانها ونواقيسها ودينها". كذلك كتب المؤلّف في الصفحة 61: "إن أصعب الأسئلة ما كان جوابها نعم أو لا. وسؤال القس كان كذلك، فإمّا أن أقول له نعم أريد، أو أقول لا، لا أريد". أيضاً، ما الذي منع الاختصار بحيث تصبح: "... فإمّا أن أقول له: نعم أو لا"!؟

ــ ذكر الكاتب في الصفحة 167: "كانت القهوة أيضاً جاهزة (...) رائحتها زكيّة تشي بأن البنّ يمني". كذلك العبارة تشي وكأنّ عشيق جرّب البنّ البرازيلي سنة 1762 مثلاً، حتّى بات بحكم خبرته يفرّق بين الصنفين من الرائحة!؟ وعلى سيرة القهوة، يذكر الكاتب في الصفحة 166: "... سمعتُ أن قهوتها طيبة، وأنا لم أشربها منذ زمن". الجملة الأخيرة، تؤكّد أنه شرب قهوتها قبل زمن، ما يعني أنه جرّبها ويعرف؛ إن كانت طيبة أم لا! وعليه، انتفى دور السمع، مع وجود تجربة الشرب.

الخاتمة - المحاكمة

صحيح أن المصادفات لا منطق لها. ويمكن أن يرى المرء في إحدى أحلامه إشارات لما سيجري معه لاحقاً. هذا وارد في الواقع والروايات المتخيّلة. لكن أن يحلم يونس الخطّاط بفتاة رائعة الجمال، بوشاح أحمر، تدعوه إلى الحبّ، فينقاد لها مستمتعاً (ص140)، ويتحقق ذلك الحلم في ليلة اليوم الموالي، بأن تزوره الخادمة الجميلة زينب، (ذات الوشاح الأحمر) في حجرته، ويقضيان ليلة ليلاء، "وفوجئ أنها تشبه الفتاة التي رآها في الحلم" (ص161) فهذا ما يسترعى التوقّف والتأمّل! الأكثر غرابة أن يبقي الكاتب على "إستر" حيّة، وأن يختتم الرواية بمشهد يشبه المحاكمة التي تجريها العجوز "إستر" لعشيق، بزيارتها بيته، عقب سماعها خبر عودته من روما إلى قريته، كي تسرد عليه حكاية حبّها وانتظارها له، وعتابها الشديد عليه، إلى درجة أنها أخرسته وأبكته، ومطالبتها له بأن يسرد حكايته لها. فهذه الخاتمة أيضاً، يمكن وضعها بين قوسين، ومحاولة تأويلها، على أن الكاتب اجتهد في توليف نهاية منسجمة مع عبارة "سخرية الأقدار"؛ عبر اختلاق أو ابتكار مصادفة يمكن تصديقها، في إطار الصدف النادرة غير المعقولة، التي تقدّمها الحياة لأصحابها. على أن ابن التاجر الشركسي المسلم السني الملتزم دينيّاً، لو لم يهاجر إلى روما في سن السادسة عشرة، ربّما كان سيتزوج من الفتاة اليهوديّة الفقيرة، وابنة الصفّار الأرمني المُعدم الحال!

أيّاً يكن من أمر، رواية "نواقيس روما" هي خطوة سرديّة جميلة للروائي الكردي السوري المقيم في ألمانيا؛ جان دوست. رواية تستحق القراءة. وصحيح أن هذه الأسطر ركّزت على الجانب التحريري التقني - الفنّي والأدبي للنص، إلاّ أن الرواية تحتمل العديد من القراءة النقديّة من الجوانب الثقافيّة، والتحليليّة – النفسيّة والاجتماعيّة. ولا يقلل منها في شيء، محاولة مراجعتها وإعادة تحريرها أدبيّاً وتخليصها مما شابها من هفوات وحشو وتكرار وشروح ونتوءات لغويّة زائدة.

1 تعليقات

وحيد الطويلة

2021-11-23 15:21:51

مقال جميل.. شكرا لإضاءة نص لجان دوست ..واخد من سدنة الكتابة الكبار